皆さんを悩ませる用語の一つに「散乱」があります。

なにがそんなに悩ませるかって、散乱にはたくさんの種類があるからです。

そして、なおかつ

・・・この理由は我々教える側にも責任があると思うのですが・・・

初めて「〇〇散乱」と聞く皆さんに対して、違いを説明しないまま用語を使ってしまっているケースが見受けられます。

私自身、初登場の用語には必ず解説を付けるようにしていますが、有名な用語ほど、うっかり解説を忘れてしまいがちです。

そんなときは、講義を止めてでも解説を求めましょう。

それが講義を受ける側の権利です。

そして、それに対して解説をするのが講師の義務です。

そんな〇〇散乱の違いを把握して授業・講義に取り組んでいただければ、講義中での理解度に貢献できるのではないか?

ということで、ご紹介したいと思います。

万が一、私が講義中に解説を忘れた場合の保険としても機能してもらいましょう。

目次

そもそも散乱とは?

散乱・・・中学校だか高校だかで出てきたような記憶があります。

40代の私の記憶ですから、甚だ怪しいです。

こういうときは、辞書に限ります。

引用してみましょう。

波動または粒子線が多数の小物体、分子、原子、電子などと衝突し、進行方向を変えること。

医用放射線辞典 第5版 医用放射線辞典編集委員会 編 より

やはり辞書。分かりやすく説明してくれています。

この辞書、私が学生の頃から愛用しているものですが、もう第5版なんですね。

家にあるのは第3版だったかな・・・

もっと要約すると、

散乱とは放射線が何かに当たって、向きを変えて飛んで行くこと。

という感じで捉えることができます。

散乱を分類していこう

まずは大枠から攻めていきましょう。

散乱現象の分類にはエネルギーの保存状況や散乱の角度など様々な要素があります。

ここでは、エネルギーの保存状況を主軸に分類していきましょう。

エネルギーの保存状況による分類

散乱前後でエネルギー保存則が成立するか否かで分類することができます。

そこからさらにエネルギーの変化で細かく分類できます。

樹形図で示してみました。

まずは散乱前後でエネルギー保存則が成立するか否かです。

成立するならば、「弾性散乱」となり、成立しないのならば、「非弾性散乱」となります。

エネルギー保存則の成立とは散乱前後のエネルギーの合計値が一致するかどうかです。

一致すれば成立となります。

弾性散乱の場合

散乱(衝突)前、入射放射線のエネルギーは10、粒子は停止しているので0とします。

散乱後、入射放射線は散乱線となり、そのエネルギーは7、粒子はエネルギー3をもって飛んで行くとします。

散乱前のエネルギーの合計値10

散乱後のエネルギーの合計値10

散乱前後のエネルギーの合計値は共に10で一致しています。

これが弾性散乱です。

非弾性散乱の場合

散乱前は先ほどと同様。入射放射線10、粒子は0です。

散乱後、入射放射線は散乱線となり、そのエネルギーは5、粒子はエネルギー2をもって飛んで行くとします。

散乱前のエネルギーの合計値10

散乱後のエネルギーの合計値7

散乱前後のエネルギーの合計値が10と7で一致していません。

こうなると、非弾性散乱となります。

エネルギー変化による弾性散乱の分類

弾性散乱はさらに分類することができます。

入射放射線のエネルギーが散乱前後で変化するか否かで分かれます。

入射放射線のエネルギーが変化しないときは「干渉性散乱」、エネルギーが変化するときは「非干渉性散乱」となります。

干渉性散乱の場合

入射放射線のエネルギー10

散乱放射線のエネルギー10

となり、エネルギーに変化がなく、進行方向のみが変化しています。

また、散乱前後のエネルギーの合計値は

散乱前のエネルギーの合計値10

散乱後のエネルギーの合計値10

となり、弾性散乱であることも分かると思います。

つまり、「干渉性散乱は弾性散乱のうち、入射放射線のエネルギーが変化しないもの」と説明できます。

非干渉性散乱の場合

入射放射線のエネルギー10

散乱放射線のエネルギー7

となり、エネルギーを変化させつつ、進行方向も変化しています。

また、散乱前後のエネルギーの合計値は

散乱前のエネルギーの合計値10

散乱後のエネルギーの合計値10

となり、弾性散乱であることも分かると思います。

つまり、「非干渉性散乱は弾性散乱のうち、入射放射線のエネルギーが変化するもの」と説明できます。

実際の散乱現象を分類してみると・・・

よく見かける散乱現象を分類してみましょう。

レイリー散乱

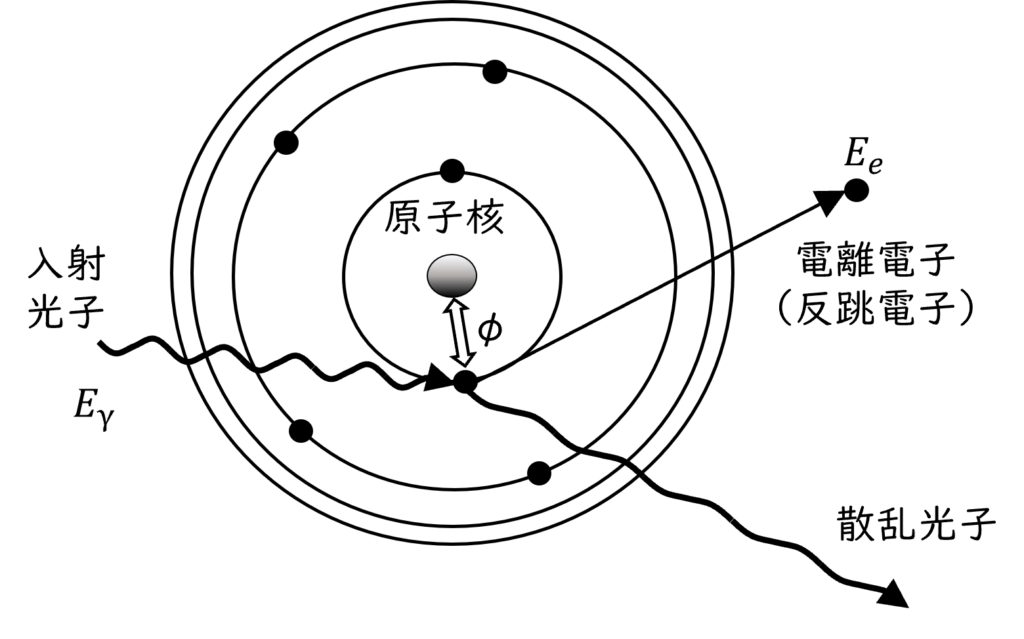

レイリー散乱は光子(X線、γ線)と軌道電子との散乱です。

このとき、散乱光子のエネルギーは入射光子と等しくなります。

つまり、弾性散乱のなかの干渉性散乱に分類されます。

コンプトン散乱

コンプトン散乱は光子(X線、γ線)と電子(軌道電子でも自由電子でも)との散乱です。

このとき、散乱光子のエネルギーは入射光子とは異なってきます。

※等しい場合もあります。

図の場合、軌道電子を電離させるためには結合エネルギーを切断する必要があります。

切断する分のエネルギーは消費されてしまいますので、エネルギー保存則が成立しないことになります。

つまり、コンプトン散乱は非弾性散乱となります。

がしかし、切断に要するエネルギーが入射光子のエネルギーに比べて、無視できるほど小さい場合、エネルギー保存則が成立するとみなし、弾性散乱として扱って差し支えありません。

国家試験ではコンプトン散乱は・・・

弾性散乱として

扱います。

入射光子と散乱光子でエネルギーは異なってきますので、弾性散乱の中の非干渉性散乱に分類されます。

まとめ

散乱の分類が直接国家試験に出題されることはないと思いますが、放物を理解するうえでは、知っているとお得な知識です。

分類は

① エネルギー保存則が成立するか。

② 入射放射線のエネルギーが変化するか。

ここで判断してください。

お願い

本サイトに掲載されている図やイラストの著作権は管理人にあります。

無断掲載や転載はお断りさせていただきます。

また、リンクフリーではありますが、画像などへの直リンクはお控えください。