電離と励起って、どっちも「電子が動く」ことですよね?

でも試験に出るとき、どちらがどちらか混乱してしまう人も多いと思います。

この記事では、電離と励起の本質的なちがいをシンプルに理解できるようにまとめました。

ポイントは、「電子が原子の外に飛び出すのが電離」「電子が高い準位に移るだけなのが励起」という対比です。さらにそこから、特性X線やγ線との関係まで整理していきます。

この区別を正しく理解しておくことで、放射線の発生メカニズムや、医療現場でのX線利用の仕組みまでスムーズにつながっていきます。

電離は名前を変えて様々な場面で出てきます。

ここがややこしいところではありますが、とても大事な現象です。

しっかりと抑えていきましょう。

電離と励起って、どうちがう?

電離と励起は、どちらも「電子がエネルギーを受けて動く」現象です。

このため、表面的にはとても似ていて「どっちがどっち?」と混乱するケースも少なくありません。

しかし、電子の行き先を意識すると、その違いは明確になります。

ここは両者の違いを意識してみていきましょう。

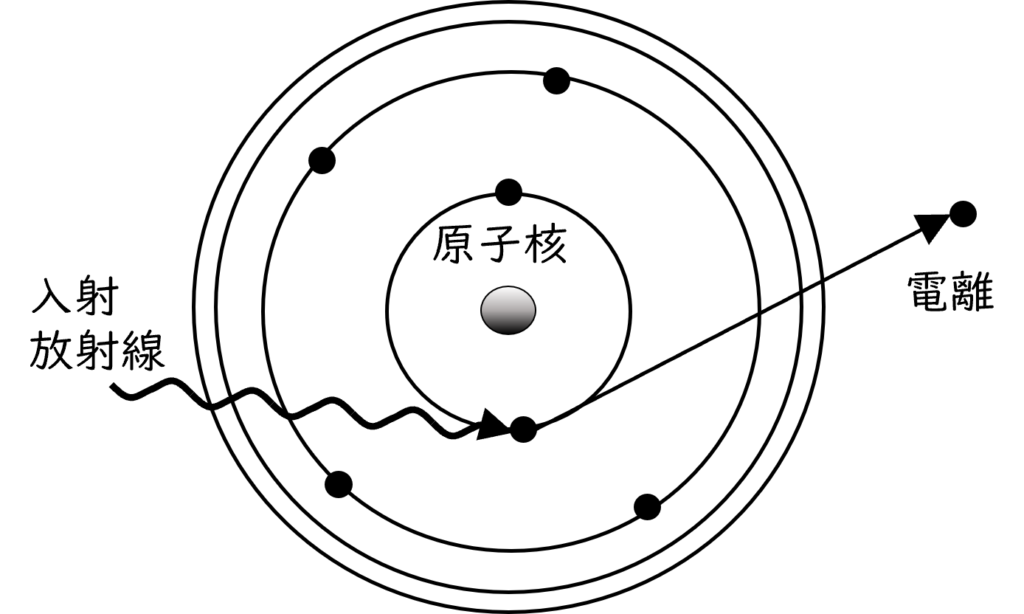

電子が「外に飛び出す」=電離

電離とは、電子が原子から完全に飛び出してしまう現象です。

つまり、軌道電子が原子外に放出されてしまうんです。

もともと電子は原子核のまわりを軌道に沿って存在していますが、外から十分に大きなエネルギーを与えられると、その電子は束縛を振り切って外に逃げ出します。

このとき残された原子は「電子を失った状態」になり、電気的に+に帯電し、イオンとして振る舞うようになります。

つまり電離とは、中性の原子がイオンへと変化するきっかけになるのです。

医療の分野では、この「電子が飛び出す作用」が非常に重要です。

放射線が物質を通過するとき、周囲の原子を電離させることでエネルギーを与え、生体に影響を及ぼします。

これが「放射線の電離作用」と呼ばれる基本的な仕組みです。

電離の説明で「原子核外」に放出っていう人を見かけますが、軌道電子は元々原子核の外にありますから、その表現は不適切です。

「原子外」が正確ですね。

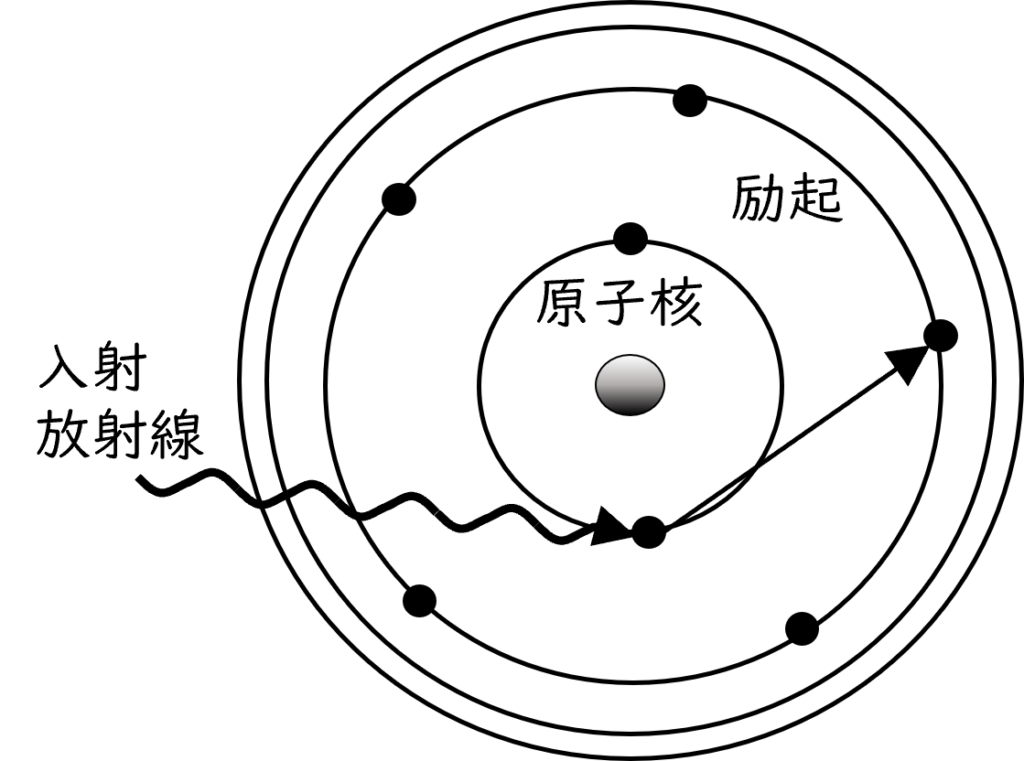

電子が「中で移動する」=励起

励起は、電子が原子の外に飛び出すほどのエネルギーをもらわなかった場合に起こります。

このとき電子は「原子の外には出ない」ものの、元より高いエネルギー準位(軌道)へと移動します。

たとえば、低い階の椅子に座っていた電子が、強い光や粒子からエネルギーを受け取り、上の階の椅子に移動するイメージです。

ただし、そこで落ち着くことはできません。

やがて電子は元の低い準位に戻り、そのとき余分なエネルギーを電磁波(光やX線)として放出します。

この「戻るときのエネルギー放出」が、後に特性X線の理解へとつながっていきます。

エネルギー準位の変更とは?

励起のように軌道電子がエネルギー準位を変更することを遷移と言います。

エネルギー準位の変更には高い側から低い側へいく場合と、逆に低い側から高い側へいく場合もあります。

両方とも遷移という現象ですが、低い側から高い側へ変更する場合を特別に励起と呼んでいます。

エネルギー量で決まる違い

電離と励起の最大の違いは、電子が「原子の外に出るか、内にとどまるか」です。

そしてその分かれ道を決めるのは、与えられたエネルギーの大きさです。

- 外に飛び出せるほど大きなエネルギー → 電離

- 外には出られないが、高い準位に移れる程度のエネルギー → 励起

このシンプルな区別を理解しておくと、迷いにくくなりますね。

電離・励起から生まれる放射線の話

電離や励起は、単に「電子が動く現象」で終わるわけではありません。

その後の電子のふるまいによって、私たちがよく耳にする「X線」や「γ線」が生まれるのです。

励起から戻るときに出る特性X線

電子が励起されて高い準位に移動したあと、いつまでもその位置に居続けることはできません。

やがて余分なエネルギーを手放し、元の準位に戻ってきます。

そのときに放出されるのが「電磁波」であり、条件によっては特性X線として観測されます。

「特性」という名前が示すとおり、このX線のエネルギーは元素ごとに固有の値を持ちます。

つまり、どの元素から放出されたかを判定できる「指紋」のような役割を果たすのです。

医療画像の分野でも、特性X線は重要な知識です。

乳房X線撮影装置の仕組みや画像のコントラストに関わるため、試験で問われやすいポイントになっています。

特性X線についてはC02の記事で詳しくご紹介しましょう。

原子核にもあるエネルギー準位

エネルギー準位という概念は軌道電子の電子殻にだけあるのではありません。

原子核にもエネルギー準位があります。

つまり、原子核にも励起状態や基底状態があり、励起状態から基底状態に向かう過程で余分なエネルギーの放出が起こります。

原子核が放出する余分なエネルギーは皆さんも良く知る $\color{#B22222}{\pmb{γ}}$ (ガンマ)線となって放出されます。

X線とγ線の発生場所のちがい

X線とγ線は、どちらも「電磁波」であり、エネルギーの大きさや波長だけで区別されるわけではありません。

両者を分ける基準は “どこで生まれたか” です。

- X線:原子の外殻電子が関わる遷移から生まれる

- γ線:原子核の内部の変化から生まれる

つまり、波長やエネルギーではなく「発生過程(発生場所)」が決定的な違いです。

この点を混同すると試験での失点につながりやすいため、要注意です。

この前、X線とγ線の違いは「エネルギー」って答えて間違えちゃいました。

まだええやん。

オレなんて、甘いか辛いかって書いて呼び出されたわ。

まぁ、牛助は論外として。

「エネルギー」だと勘違いしてしまうケースはよくあるんだ。

試験に出る! 電離と励起の重要ポイント

電離と励起は、放射線物理の基礎であると同時に、試験でよく問われるテーマです。

国試で直接と問われることは少ないですが、定期試験では良く問われるんじゃないでしょうか。

ここでは、押さえておくべきポイントを整理してみましょう。

定義を正しく区別できるか

最も基本的でありながら、混乱しやすいのが定義です。

- 電離:電子が原子の外に飛び出して、原子がイオンになる現象

- 励起:電子が原子の外には出ず、高い準位に一時的に移動する現象

試験では「電子が外に出たかどうか」という一点を明確に書けるかどうかが重要です。

選択肢問題では「電子がエネルギーを得て高い準位に移った=電離」と誤答させるパターンが頻出するので、注意が必要です。

ちなみに、「電子がエネルギーを得て高い準位に移った」は励起ですね。

特性X線とγ線の違いを説明できるか

放射線の分野では、X線とγ線の違いを“発生場所”で説明できるかが試験対策の要点になります。

- X線:原子の外殻電子が関わる遷移から発生

- γ線:原子核内部の変化から発生

波長やエネルギーの大きさで区別するわけではありません。

この誤解を利用したひっかけ問題がよく出題されるため、「発生場所で分ける」というフレーズをしっかり覚えておきましょう。

試験に出やすい落とし穴

- 「電離=励起の一種」と混同してしまう

- 「γ線はX線より高エネルギー」という思い込み

- 「電子が動く現象=全部電離」とまとめてしまう

これらは正しいように見えて実は誤りです。

細かい定義をあいまいにせず、出題者の意図に沿って区別することが合格への近道になります。

実際の問題を見ていきましょう

と思いましたが、電離はあまりにもスタンダードな用語過ぎて、電離現象のみに特化した出題はありませんでした。

もちろん、光子の電離である光電効果やコンプトン効果、電子による電離などは数多く出題されています。

のちのちご紹介していきます。

医療現場での関わり

電離と励起の知識は、机上の物理だけにとどまらず、実際の医療現場で放射線を理解するための基盤になります。

X線撮影では、放射線が体を通過する際に原子を電離させ、その作用の違いが骨や肺のように組織ごとの濃淡となって画像を形作ります。

骨が白く、肺が黒く映るのは、まさに電離作用の差によるものです。

さらに放射線治療では、高エネルギーのX線やγ線、粒子線が細胞内のDNAを電離させ、がん細胞を壊す効果を発揮します。

励起も局所的なエネルギー付与の形で関わり、細胞ダメージの理解につながります。

このように電離と励起の区別は、試験対策にとどまらず、放射線を安全かつ効果的に使う臨床現場で欠かせない基礎知識となっています。

まとめ

電離と励起は、どちらも「電子が動く」現象ですが、違いは明確です。

- 電離:電子が原子の外に飛び出す

- 励起:電子が原子の外には出ず、高い準位に移動する

そしてこの区別は、X線やγ線の理解、さらには医療現場での放射線利用につながっていきます。

結局のところ、“電子が外に出るか出ないか”を区別できればOK。

次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。

もっと知りたい方へ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。

コメント