X線は一見同じに見えますが、エネルギー分布をみてみると、原子ごとに特定のエネルギーだけが強く現れます。

電子が金属ターゲットに衝突すると、まずは連続的なエネルギーのX線(制動放射線)が発生します。

そのスペクトルの中に、針のように尖ったエネルギーピークが混ざります。

これを特性X線と言います。

この記事では、電子衝突で内殻に空位が生じる → 外殻から電子が落ちる → その差分エネルギーがX線として放出される流れを、解説していきます。

あわせて、Kα・Kβなどの呼び名の意味や、制動放射線との違いも整理していきます。

なぜピークのエネルギーが元素ごとに異なるのかは、原子番号に結びついたエネルギー準位差にあります。

この仕組みを押さえておくと、装置によってターゲット材(WやMoなど)が異なる理由、撮影条件の考え方などにつながっていきます。

特性X線とは何か?

X線管で発生する放射線には大きく分けて2種類あります。

ひとつは連続的に広がる制動放射線、もうひとつは元素固有の位置に鋭く現れる特性X線です。

まずはこの2つの違いと、特性X線がどうやって生まれるのかを見ていきましょう。

制動放射線とのちがい

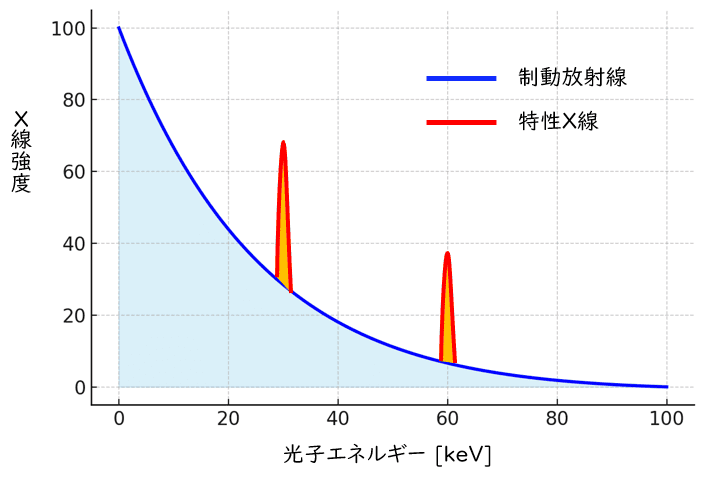

この図はX線管球から放出される「X線」の総合的なエネルギースペクトルです。

この中には制動放射線も特性X線も両方が含まれています。

このエネルギースペクトルについてはC8記事で詳しく触れていきます。

制動放射線は、加速された電子が金属ターゲットの原子核に近づいたときに進路を曲げられ、急激に減速されることで発生します。

電子が持っていた運動エネルギーの一部がX線に変わるため、放出されるエネルギーは「0から最大値まで連続的」に分布します。

このため、スペクトル上ではなだらかな山型の分布として観測されます。

上のグラフだと青いエリアです。

一方、特性X線は連続分布の上に「針のように立ったピーク」として現れます。

上のグラフの赤いエリアです。

位置は元素ごとに決まっており、電子が何度衝突しても同じ場所に現れます。

言い換えれば、制動放射線は“偶然の結果として広く出るX線”、特性X線は“原子の構造に由来して決まった場所に出るX線”です。

この違いを押さえることが、特性X線を理解する第一歩になります。

特性X線の発生メカニズム

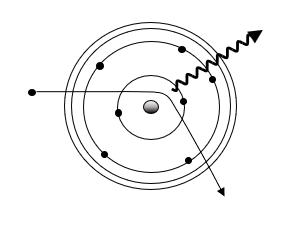

特性X線は「電子殻の入れ替わり」によって発生します。

高速の電子がターゲット原子に衝突すると、K殻やL殻といった内殻の電子が弾き飛ばされて空席(空位「くうい」)が生じます。

すると、外側の殻にいた電子がその空席に落ち込み、余分なエネルギーを放出します。

この電子の移動を遷移と言い、余分なエネルギーは特性X線として放出されます。

この放出エネルギーは光子の形をとり、ちょうどX線の波長域にあたります。

重要なのは、このエネルギーが「原子の内殻と外殻のエネルギー差」で決まるという点です。

原子番号が変われば殻のエネルギー構造も変化するため、ピークの位置は元素ごとに固有になります。

このようにして生じる「元素固有の鋭いピーク」こそが特性X線であり、元素分析や医療画像の基盤となっているのです。

電子が移動するのって何てったっけ?

遷移じゃなかったでしたっけ?

そうそう。遷移(せんい)じゃよ。

たまのすけ、よく覚えておったの。

まっ、簡単に言えば、電子の引っ越しみたいなもんじゃな。

つまり、空位があると遷移が起こる。

その結果として特性X線が放出されるというメカニズムなんだ。

エネルギー準位と遷移の仕組み

原子の電子は殻ごとにエネルギー準位が決まっています。

ここで言う「居場所のエネルギー」は、このエネルギー準位のことです。

A21:軌道電子のエネルギー準位とは?結合エネルギーとの違いをやさしく解説で学んだとおり、内側の殻ほど束縛が強く、電子を引きはがすにはより大きなエネルギーが必要になります。

この殻間のエネルギー準位の差こそが、特性X線のエネルギーであり、図のピーク位置を決めます。

内殻にできる空位

加速電子がターゲット原子に衝突し、K殻やL殻などの束縛エネルギーを上回ると、内殻電子をはじき飛ばすことができます。

つまり、電離が起こります。

※電離についてはA24:電離と励起のちがいをやさしく解説をご参照ください。

その結果、内殻に空位(穴)が生じます。

入射電子のエネルギーが不足していれば空位はできず、制動放射線だけが増えます。

空位が生じた原子は不安定です。

安定化のため、外側の殻にいた電子が空位を埋めに遷移してきます。

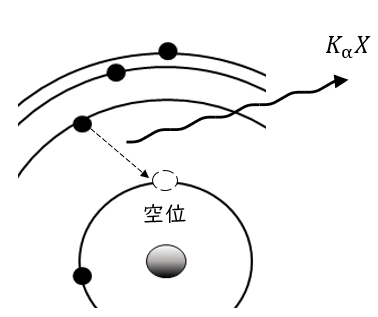

外殻からの電子遷移

空位ができた原子は非常に不安定です。

安定化のため、より外側の殻にいた電子が内側へ落ち込み、空位を埋めます。

この過程を遷移と呼びます。

遷移によって、元の殻と落ち込む先の殻のエネルギー準位差が放出されます。

放出の仕方は二通りあります。

ひとつは光子(X線)として放出する経路で、これが特性X線のピークになります。

もうひとつは近くの電子にそのエネルギーを渡し、その電子が飛び出すオージェ過程です。

どちらが起こりやすいかは元素によって異なります。

一般に原子番号が大きいほど光子放出の確率(X線蛍光収率)が高く、ピークがはっきり現れます。

原子番号が小さい元素ではオージェ過程が優勢になり、ピークは弱くなります。

また、最初の遷移で別の殻に新しい空位が生じることがあります。

その空位を埋めるために、さらに外側から電子が落ち……と空位が外側へ順々に移っていく連鎖が起こります。

この連鎖をカスケード(cascade)と呼びます。

連鎖の各ステップがそれぞれ固有のエネルギー差をもつため、ピークが複数本立つのです。

(例:L→K が Kα、M→L が Lα に対応)

原子核を駅に見立てると、内殻は駅近物件。

そりゃ、みんな駅に近い家に住みたいよね。

だから、内殻に空位ができると、みんなこぞって遷移してくるんだよ。

この集団遷移がカスケードだよ。

駅近物件は狭いことが多いからのぅ。

余計な荷物は持っていけんのじゃ。

じゃから、余計な荷物は捨てなきゃならん。

特性X線のようにな。

特性X線のエネルギー

特性X線のエネルギーは、遷移前後のエネルギー準位の差で決まります。

式で表すと、 Eγ = E 上位準位 − E 下位準位 = hν です。

この準位差は原子番号に依存するため、元素が変わればピークの位置(エネルギー)も必ず変わります。

このように、特性X線は特定の準位間でのみ生じるため、放出されるエネルギーも特定の値に限られます。

その結果、X線スペクトル上では「針のように鋭く立つ線」として現れ、これを線スペクトルと呼びます。

つまり、特性X線は原子構造そのものを反映した“原子固有の指紋”のようなX線なのです。

一方で、管電流や照射時間を変えても位置は動かず、主に高さ(強度)だけが変化します。

内殻に空位を作るには、その殻の束縛エネルギー以上の入射エネルギーが必要です。

たとえばK殻の空位を作れなければ、K殻特性X線のピークは出現しません。

十分なエネルギーで空位ができ、L→K の遷移が起これば Kα のピークに、続く M→L の遷移が起これば Lα のピークになります。

電子軌道の間隔は、原子核から離れるほど狭くなっていきます。

そのため、KαX線とLαX線を比べると、KαX線の方がエネルギーが大きくなります。

ここまでが「ピークの位置=準位差」で決まるという骨格です。

次節では、この関係が元素ごとにどう並ぶか(K系列・L系列、モーズレーの関係)を整理します。

特性X線の種類

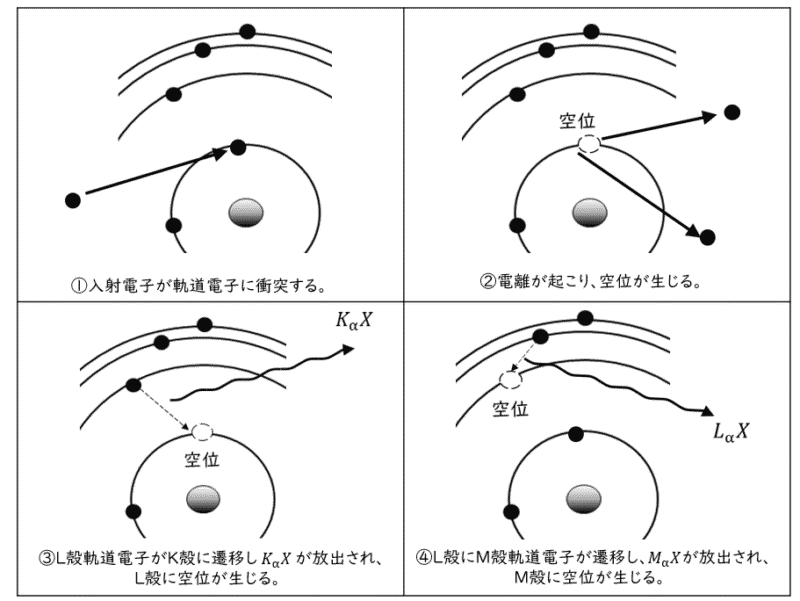

連続成分の上に立つ離散的なピークは、どの殻に空位があったかによって体系的に分類できます。

ここでは「系列」と「α/βの違い」、そして「原子番号との関係」を整理します。

K系列とL系列

系列(series)は、空位ができた殻で名前が決まります。

K系列は K殻に空位 ができ、上位の殻から電子が落ちてくる遷移の総称です。

L系列は L殻に空位 ができ、さらに外側の殻から電子が落ちてくる遷移の総称です。

系列が出現するには、入射電子のエネルギーがその殻の束縛エネルギー(吸収端)以上であることが必要です。

たとえば K系列を出すには、K殻の束縛エネルギーを超える加速電圧が必要になります。

Kα線とKβ線の違い

α/βは遷移の段差(Δn)で整理します。

α:Δn=1 の遷移(例:L→K、M→L など)です。

β:Δn=2以上の遷移(例:M→K、N→K、N→L など)です。

※一部の教科書では Kγ などの表記がありますが、本サイトでは国試の扱いに合わせて「βに包含」します。

ちょっと表現が難しいです。

すぐ隣の殻からの遷移が α

それ以上の離れた殻からの遷移が β

という感じになっているよ。

K系列の代表例は次のとおりです。

- Kα:L→K の遷移。

- Kβ:M以降→K の遷移。

エネルギーは Kβ > Kα(短波長側)となります。

強度は多くの元素で Kα の方が大きく、スペクトルでも最も目立つピークになりやすいです。

L系列でも考え方は同じで、たとえば Lα は M→L の遷移に対応します。

カスケードの例としては、まず L→K(Kα) が起こり、その後 M→L(Lα) が続く、といった連鎖が典型です。

KαとKβでは、一般にKαの方が発生率(強度)が高くなります。

理由は、Δn=1 の遷移(L→K)がΔn=2 以上の遷移(L以上外→K)よりも起こりやすく、遷移確率が大きいためです。

したがって、同じ元素のスペクトルではKαピークが最も高く、Kβピークはそれより低く現れます。

一方で、エネルギーは Kβ > Kαとなり、高エネルギー側にKβのピークが位置します。

装置条件で管電流や照射時間を増やすと強度は全体に上がりますが、Kα>Kβという相対関係は変わりません。

ピークの位置は準位差で決まり、装置条件では動きません。

(グラフ1では、赤いピークのうち低エネルギー側(左)がKα、高エネルギー側(右)がKβに対応します。)

この辺り、良く出題されるんじゃよ。

そうですね。

「遷移確率」は「発生頻度」とも「放出確率」とも表記されることがあるよ。

モーズレーの法則と原子番号の関係

同じ種類のピーク(例:各元素の Kα)について観測周波数の平方根を原子番号に対してプロットすると直線になります。

これはモーズレーの関係で、要点だけ言えば

ピークのエネルギー ∝(Z − σ)²(σは内殻遮蔽を表す定数)

という振る舞いを示します。

したがって、元素が変わるとピークの位置は系統的にずれていきます。

この性質は、ターゲット材の選択理由の理解や、スペクトルから元素を推定する場面に直結します。

モーズレーの法則は振動数(エネルギー)が原子番号に依存していることを表した式だよ。

実際の過去問を見てみよう。

2010年に実施された第62回からのご紹介。

この年以外にも、頻繁に出題される分野です。

第62回 2010年 問46

特性X線で正しいのはどれか。2つ選べ。

- エネルギーは元素固有である。

- Kαの放出確率はKβよりも小さい。

- KαのエネルギーはKβよりも小さい。

- エネルギースペクトルは連続である。

- 蛍光収率は原子番号が大きいほど小さい。

解答を確認する。

正解は 1 と 3 です。

できましたか?

- エネルギーは元素固有である。

✅ 正しいです。内殻と外殻の準位差が原子番号に依存するため、ピーク位置は元素ごとに固定です(モーズレーの関係)。 - Kαの放出確率はKβよりも小さい。

❌ 誤りです。一般にKαの方が強度が高くなります。Δn=1(L→K)が、Δn=2以上(M→K など)より起こりやすいからです。 - KαのエネルギーはKβよりも小さい。

✅ 正しいです。M→K(Kβ)の方が L→K(Kα)より“段差”が大きいので、Kβ > Kα となります。 - エネルギースペクトルは連続である。

❌ 誤りです。特性X線は離散的なピークです。連続成分は制動放射線に由来します。 - 蛍光収率は原子番号が大きいほど小さい。

❌ 誤りです。蛍光収率(X線として放出される確率)は原子番号が大きいほど高くなります。低Zではオージェ過程が優勢、高Zでは光子放出が優勢です。

選択肢5の理由が気になる方もいると思いますが、その解説は原子物理の領域です。

放射線技師にそこまでの知識は不要です。

低Zでオージェ、高Zで特性X線とだけ押さえておけば十分です。

ちなみにZ=32のGeまではオージェ収率が高いんじゃよ。

Z=33以降は蛍光収率が優位になるぞい。

医療現場でのかかわり

特性X線の知識は、画像診断の現場で欠かせないものです。

特に X線管のターゲット材質 と結びつけて理解すると、実務との関連が見えてきます。

例えば、臨床で広く使われているX線管のターゲットは タングステン(W) です。

タングステンは原子番号が大きいため、特性X線のエネルギーが高く、透過力のあるX線を効率よく得ることができます。

そのため、胸部撮影やCTなど、多くの一般撮影で利用されています。

一方、マンモグラフィでは モリブデン(Mo) や ロジウム(Rh) が使われます。

これらは比較的低エネルギーの特性X線を発生させ、乳腺や軟部組織のコントラストを高める効果があります。

目的に応じてターゲット材を選ぶのは、この「特性X線の種類」と深く関係しています。

つまり、どの部位にどんなターゲット材が適しているか を理解することは、診療放射線技師にとって非常に重要です。

単なる物理の知識ではなく、日常業務で直接活かされる知識なのです。

まとめ

この記事では、特性X線の発生原理と種類について学びました。

ここで一度、重要なポイントを整理しておきましょう。

- 蛍光収率は原子番号が大きいほど高く、重元素では特性X線が優勢となる。

- 特性X線は、電子が内殻の空位を埋めるときに放出されるX線。

- 放出されるエネルギーは準位間の差で決まり、元素ごとに固有の値を持つ。

- スペクトル上では針のような線(線スペクトル)として観測される。

- 遷移の種類によってKα・Kβなどに分類され、Kαの出現率が高い。

特性X線は「原子の指紋」みたいなものなんです。

構造を知るほど、X線の奥深さが見えてきますね。

お願い

本サイトに掲載されている図やイラストの著作権は管理人にあります。

無断掲載や転載はお断りさせていただきます。

また、リンクフリーではありますが、画像などへの直リンクはお控えください。

次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。

次に読むならコレ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。

コメント