原子の内殻に空位ができたとき、エネルギーはどのように放出されるのでしょうか。

一般的には特性X線が思い浮かびますが、実はもうひとつ重要な放出の仕方があります。

それが「オージェ電子」です。

内殻の空位を埋める際に、エネルギーが軌道電子に伝わって外へ飛び出す現象で、特性X線と競合する形で現れます。このときに飛び出した電子がオージェ電子です。

この章では、オージェ電子がどのように発生するのかを中心に説明していきます。

空位ができれば、必ず特性X線かオージェ電子が放出される――その仕組みを押さえることが、次のエネルギー計算を理解する土台になります。

※この記事はC2:特性X線の発生原理と種類を読んだ後にご覧いただくと、理解しやすくなっています。

オージェ電子とは?

原子の内殻に空位ができたとき、原子は不安定な状態になります。

このとき、余分なエネルギーを放出して安定化するのですが、その方法は必ず二つに分かれます。

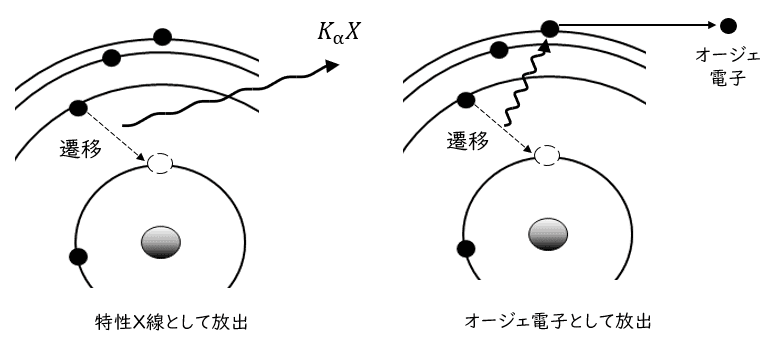

一つは「特性X線」としてエネルギーを光の形で出す方法、もう一つは「オージェ電子」と呼ばれる電子を飛ばす方法です。

ここでは、特性X線と並んで重要な役割を果たすオージェ電子の放出について整理していきましょう。

特性X線と並ぶ放出の仕組み

これまで学んできた特性X線は「外殻の電子が内殻へ落ち込むときに、その結合エネルギー差が光として現れる」ものでした。

一方、オージェ電子は光ではなく、電子そのものが外へ飛び出すという形でエネルギーが表に出てきます。

イメージすると、原子が「余分なエネルギーを抱えきれず、近くの電子を蹴飛ばしてしまう」といった感じです。

この過程では新たに光は出ないので、外部から見ると「X線が出るはずの場面で電子が飛び出してきた」という現象として観測されます。

つまりオージェ電子は、特性X線と並ぶ、もう一つの“エネルギーの出口”なのです。

特性X線を放出する代わりに、軌道電子が原子外に放出される。その電子がオージェ電子です。

内殻の空位が引き金になる

では、オージェ電子が発生するきっかけは何か。

それは必ず「内殻に空位ができたこと」から始まります。

X線や電子線などの照射によって内殻電子が弾き飛ばされると、その位置に空位ができます。

原子にとって空位は非常に不安定であり、安定化するために外殻電子が遷移して空位を埋めようとします。

その結果、結合エネルギーの差に相当する余分なエネルギーが発生しますが、

これが光子として外に出れば特性X線、別の電子に受け渡されればその電子が原子の外に飛び出し、オージェ電子となります。

つまり「空位ができる → 埋まる → エネルギーが出る」という一連の流れが、オージェ電子発生の根幹なのです。

C02で言ってた、内殻に余計な荷物は持っていけないってやつですね。

そうじゃ。

タンスと本棚の両方は持っていけんからのぅ。

どっちかは捨てようってことじゃ。

特性X線かオージェ電子、どっちかは外に出しちゃおうってことだね。

両方とも捨てられんって電子はどうなるんや?

そういう電子は遷移しないんじゃ。

他にも電子はいますからね。

捨てる決意の固まった電子が遷移するんです。

オージェ電子の発生メカニズム

オージェ電子は、原子の中で「電子の遷移(高→低)」が起きるときに現れます。

特性X線と同じように、内殻にできた空位を埋めるために電子が遷移するのが出発点です。

しかし、そのエネルギーがX線ではなく、別の電子を飛ばすことに使われた場合、それがオージェ電子となります。

ここでは、その一連の流れを順を追って確認していきましょう。

外殻電子が内殻に落ちるとき

内殻に空位ができると、外殻の電子が遷移します。

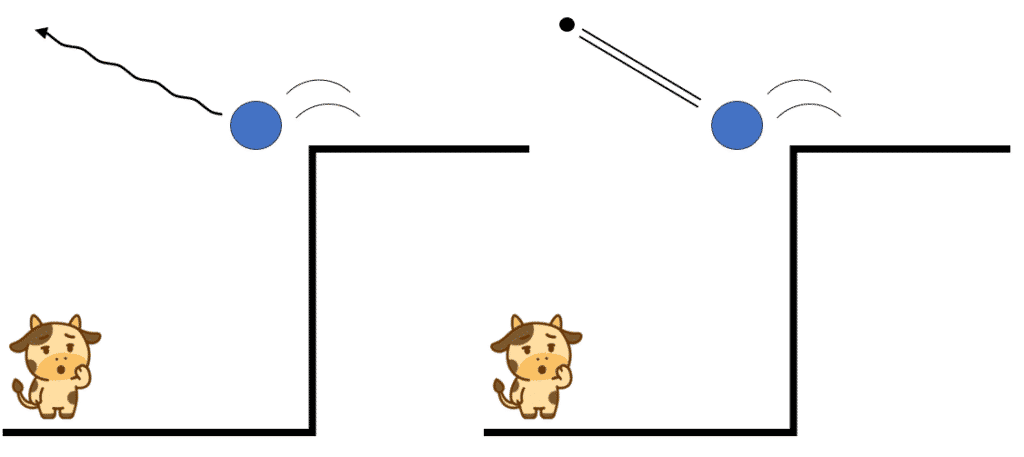

このとき、電子は「高い階段から低い階段に降りる」ような動きをしており、余分なエネルギーを放出する必要があります。

特性X線の場合は、このエネルギーが光子(X線)として外に飛び出します。

一方、オージェ電子の場合は、このエネルギーが別の電子に伝わるのです。

つまり、外殻電子が内殻に移動することがオージェ電子発生の第一歩となります。

エネルギーが別の電子に伝わる仕組み

外殻電子が内殻へ落ちたときに生じるエネルギーは、原子内で必ず処理されます。

その処理方法には2つのルートがあります。

ひとつは電磁波(特性X線)として外に放つルート、もうひとつは原子内の別の電子に渡すルートです。

この「エネルギーの受け渡し」が起きるのは、原子が安定するための自然な現象です。

原子の中では、余ったエネルギーを誰かに渡すか、自分で抱えきれずに吐き出すかのどちらかしかありません。

ここでエネルギーを受け取った電子は、束縛から逃れるほどの運動エネルギーを得て、外に飛び出していきます。

飛び出す電子=オージェ電子

エネルギーを受け取って外に飛び出した電子こそが「オージェ電子」です。

この電子は、もともと原子に束縛されていた電子なので、放出時には特定のエネルギーを持っています。

その値は「遷移に関わった殻の組み合わせ」と「束縛されていた電子のエネルギー」によって決まります。

つまり、オージェ電子のエネルギーは光子(特性X線)のように「高エネルギー放射線」ではなく、電子の結合エネルギーを差し引いた比較的低めの値になります。

この特徴が、特性X線との大きな違いです。

特性X線との違いとエネルギー関係

オージェ電子と特性X線は、どちらも「内殻の空位が埋まるときに放出されるエネルギー」ですが、その出方に大きな違いがあります。

ここでは、両者の性質とエネルギーの扱われ方を整理していきましょう。

特性X線は結合エネルギーの差

特性X線は、外殻電子が内殻に落ちたときの 結合エネルギーの差がそのまま光子に変わる 現象です。

例えばK殻に空位ができ、L殻から電子が落ちると、その差分のエネルギーがX線として外に放出されます。

このエネルギーは比較的大きく、光の中でもX線領域に属するため、検出も容易です。

放射線診療で観察される「特性X線スペクトル」は、この仕組みによって生じています。

したがって、特性X線は元素固有のエネルギーを持ち、分析や診断に大きな役割を果たしています。

オージェ電子はさらに結合エネルギーを差し引いた値

一方、オージェ電子では事情が異なります。

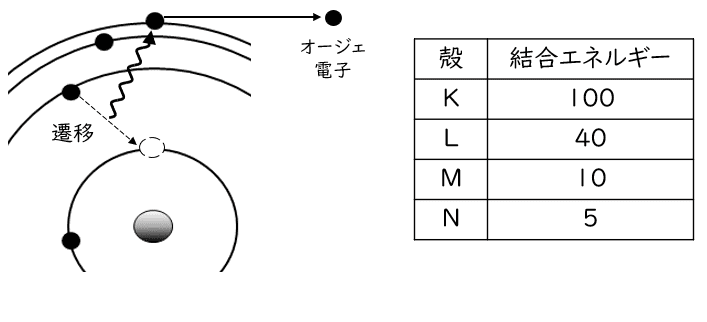

外殻電子が内殻に落ちたときのエネルギーが、もう一つの電子に渡されるのですが、この電子は元々ある殻に束縛されていたため、その結合エネルギーを差し引かなければ外に飛び出せません。

つまり、オージェ電子の運動エネルギーは「結合エネルギー差 − 受け取った電子の結合エネルギー」 という形になります。

このため、オージェ電子のエネルギーは特性X線よりも小さく、数百eV〜数keV程度にとどまります。

この図の場合のオージェ電子のエネルギーを考えてみましょう。

※単位は無視して考えてみましょう。

まず、K殻の空位に対して、L殻の軌道電子が遷移していますから、本来ならKαX線として100-40で60のエネルギーが放出されるはずです。

しかし、N殻の軌道電子にその60のエネルギーが受け渡されたとすると、N殻軌道電子は60というエネルギーをうち、5を原子核の束縛からの離脱に使い、残りの55を運動エネルギーとして原子外に放出されます。

つまり、特性X線のエネルギー(60)からさらに受け取った電子の結合エネルギー(5)を引いて、55がオージェ電子になります。

「オージェ電子のエネルギー」は「特性X線」よりも「結合エネルギー」の分だけ小さくなるんじゃ。

どちらも線スペクトルとして現れる

特性X線もオージェ電子も、どちらも原子内のエネルギー準位に由来するため、「線スペクトル」として観測されます。

つまり、連続的な値ではなく、元素ごとに決まった固有のエネルギーを持つという点で共通しています。

ただし、放出される粒子の種類が光子か電子かで、測定方法や利用される分野が異なります。

光子である特性X線は医療画像や元素分析で広く使われ、電子であるオージェ電子は表面分析や材料研究で活躍します。

発生の確率と原子番号との関係

オージェ電子と特性X線は、どちらも「空位が埋まるときに出るエネルギーの放出方法」ですが、両方が同じ確率で出るわけではありません。

実は、元素の種類、特に原子番号の大きさによって、どちらが優勢に放出されるかが決まってきます。

蛍光収率とオージェ収率

内殻に空位ができたとき、特性X線が放出される確率を 蛍光収率 といいます。

一方、オージェ電子が放出される確率を オージェ収率 と呼びます。

どちらも「同じ事象(空位の充填)」から生じるため、蛍光収率とオージェ収率の和は常に1(100%)になります。

つまり、特性X線がよく出る元素ではオージェ電子はあまり出ず、その逆もまた然りです。

軽い元素ではオージェ電子が優勢

原子番号が小さい元素では、電子が感じる核の引力が弱く、光子(特性X線)としてエネルギーを外に持ち出すよりも、電子同士でエネルギーをやり取りする方が起こりやすくなります。

そのため、炭素や酸素などの軽元素ではオージェ電子が圧倒的に優勢です。

実際、原子番号Z≒30(おおよそ亜鉛)以下では、オージェ収率が高く、特性X線よりもオージェ電子の放出が支配的になります。

実際は原子番号Z=32のGe(ゲルマニウム)まではオージェ電子が優勢になります。

重い元素では特性X線が優勢

一方、原子番号が大きくなると状況は逆転します。

電子が強く束縛されるため、外殻電子が内殻に落ちるときのエネルギーも大きく、そのエネルギーを光として放出する確率が増えていきます。

そのため、鉛やウランなどの重元素では特性X線の放出が支配的です。

言い換えれば、原子番号が高いほど蛍光収率が大きくなり、オージェ電子が出る確率は低下していきます。

実際の過去問を見てみよう。

出題年を追えないほど古い国家試験からの紹介となりますが、本質的なところは変わりません。

出題年不明

X線の発生で正しいのはどれか。

- 特性X線は連続エネルギーを示す。

- X線の発生効率は管電圧の2乗に比例する。

- 特性X線のエネルギーは管電圧に依存する。

- 特性X線の発生とオージェ電子の放出とは競合する。

- 連続X線の最短波長はターゲットの原子番号によって決まる。

答えを確認する。

正解は 4 です。

- 誤り

特性X線は「内殻と外殻の結合エネルギーの差」によって決まるため、元素ごとに決まった 離散的なエネルギー(線スペクトル) を示す。連続エネルギーを示すのは制動放射による連続X線。 - 誤り

X線を制動放射線とするなら、発生効率は管電圧(V)とターゲットの原子番号(Z)に比例し、おおむね Z × V × K に比例する。Kは比例定数。2乗の依存性はない。 - 誤り

特性X線のエネルギーは 元素固有の結合エネルギー差 によって決まる。管電圧は「発生するかどうか」を決める要因ではあるが、エネルギーそのものには依存しない。 - 正しい

内殻の空位が埋まるとき、放出されるエネルギーは 特性X線として出るか、オージェ電子として出るか のいずれかであり、両者は競合関係にある。蛍光収率とオージェ収率の和が1になる。 - 誤り

連続X線の最短波長(λmin)は、電子が持つ最大運動エネルギーに依存する。

式は $\color{#B22222}{\pmb{λ_{min}=\frac{hc}{eV}}}$で表され、管電圧で決まる。ターゲットの原子番号には依存しない。

医療現場でのかかわり

オージェ電子は、エネルギーが低く飛程もナノメートル単位と短いため、細胞内のごく限られた範囲に集中して作用します。

この特徴は放射線治療の一分野である 小線源治療(密封小線源治療) にも関係しています。

その代表例が、前立腺がんに対する125Iシード治療 です。

前立腺内に米粒ほどのカプセルを埋め込み、そこから放出される放射線でがんを内側からじっくり照射します。

125I は主に低エネルギーのγ線や特性X線(27~35keV程度)を出す核種ですが、同時にオージェ電子(0.5~3keV程度)も放出します。

飛程の短いオージェ電子は、シードのすぐ近くにあるがん細胞に対して追加的なダメージを与えるため、治療効果の一部を担っています。

まとめ

この記事では、オージェ電子の発生メカニズムと、特性X線との違いについて整理してきました。

内殻に空位ができたとき、原子の中で何が起きているのかを振り返ってまとめていきましょう。

- オージェ電子は、内殻にできた空位を外殻電子が埋めたときのエネルギーが、別の電子に渡されて放出される現象です。

- 特性X線とオージェ電子は、どちらも空位のエネルギーを解消する方法であり、同時に起こることはなく競合関係にあります。

- オージェ電子のエネルギーは、特性X線よりも結合エネルギーの分だけ小さくなります。

- 軽い元素ではオージェ電子が優勢、重い元素では特性X線が優勢になるという傾向があります。

- 医療現場では、125Iシードを用いた小線源治療において、オージェ電子の超局所的な作用が治療効果の一部に寄与しています。

オージェ電子は目立たない存在だけど、原子の中ではちゃんと主役を張っているんだ。特性X線とセットで、空位ができたあとの流れをしっかり整理しておこう。

お願い

本サイトに掲載されている図やイラストの著作権は管理人にあります。

無断掲載や転載はお断りさせていただきます。

また、リンクフリーではありますが、画像などへの直リンクはお控えください。

次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。

次に読むならコレ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。

コメント