「電子の数が増えていくと、どうやって整理されて配置されるのか分からない…」

「量子数って言われても、どれがどれだか混乱してしまう…」

そんな声はよく聞こえてきますし、質問にくる学生さんも多いです。

この記事では、電子を区別するために必要な4種類の量子数と、電子同士が同じ場所にいられない理由=パウリの排他原理を解説していきます。

量子数の「大きさ・形・傾き・向き」という4つの意味を順番に整理し、さらに“同じ椅子に二人は座れない”というイメージでパウリの排他原理を理解できるように紹介します。

この基礎を押さえれば、A23で学ぶ電子の配置(軌道の並び方)が自然と理解できるようになります。国試の暗記事項を覚えるにも、スッと頭に入りやすくなります。

量子数とは何か?

原子の中にある電子は、ただ「存在している」わけではなく、どの位置にいて、どんな状態なのかが細かく決まっています。

その状態を整理し、区別するために使われるのが「量子数」です。

この章では、量子数が何のために存在するのか、そして「電子を区別する」とはどういうことなのかを、イメージを交えながら確認していきましょう。

電子を区別するための「番号札」

原子の中にはいくつもの電子が存在します。

同じ原子の中にいる電子たちは、みんな同じ「電子」という粒子ですが、どの位置や状態にいるのかを区別するための目印が必要です。

その目印となるのが「量子数」なんです。

イメージとしては、映画館の座席番号や学生証の番号のようなものです。

番号があるからこそ、「どの席に誰がいるか」がはっきりわかります。

先生もよく学生の名前間違えるもんな!

そうなんだよ。

特に女性陣がマスクをしているとね~

ほんとに覚えられないんだよ・・・

そんなときは座席表を見ればOK!

名前も番号もバッチリ載ってる。

これで解決さ~

4種類の量子数の役割(全体像)

電子を指定するための量子数は4種類あります。

- 主量子数 n … 軌道の「大きさ」を決める

- 方位量子数 l … 軌道の「形」を決める

- 磁気量子数 m … 軌道の「向き(傾き)」を決める

- スピン量子数 s … 電子の「自転の向き」を決める

これら4つを組み合わせることで、「ある原子の中の特定の電子」を一意に指定することができます。

逆に言えば、この4つが揃わないと、どの電子のことを話しているのかが曖昧になってしまいます。

簡単なんてウソやん!

メッチャ複雑そうやんけ!

でも、4つ揃えば分かるんですよね?

大丈夫だよ。

氏名

住所

電話番号

右利き/左利き

みたいなもんだよ。

4種類の量子数をひとつずつ理解しよう

電子の状態を決める量子数は、全部で4種類あります。

それぞれが示している情報は違いますが、役割ははっきり分かれています。

ここでは、4つの量子数をひとつずつ取り上げて、

「何を決めている数なのか」「どんなイメージを持てばよいのか」を整理していきましょう。

細かい計算よりも、まずは意味と役割をつかむことを目標にします。

主量子数 n ― 軌道の大きさを決める

主量子数 n は、電子がどの殻(エネルギー段階)に属しているかを表します。

n は 1 から始まる整数(n=1,2,3,…) をとり、数が大きいほど電子は原子核から遠く、エネルギーも高くなります。

- n=1 → K殻(最も内側)

- n=2 → L殻

- n=3 → M殻 …

数字が大きいほど外側にいくんですね。

方位量子数 l ― 軌道の形を決める

方位量子数 l は、軌道の形を決める数です。

l は 0 から (n−1) までの整数 をとり、それぞれの値に応じて軌道に名前がついています。

| lの値 | 軌道の名称 | 形の特徴 |

|---|---|---|

| 0 | s軌道 | 球状 |

| 1 | p軌道 | ダンベル型 |

| 2 | d軌道 | クローバー型 |

| 3 | f軌道 | 複雑 |

| 4 | g軌道 | さらに複雑 |

たとえば、

- n=3, l=0 の場合 → 3s軌道

- n=3, l=1 の場合 → 3p軌道

のように、主量子数 n と方位量子数 l を組み合わせて「軌道名」が使われます。

ここって、メッチャ大事なんちゃうか?

そうなんだよ。

国試で3s軌道とかって出てくるから、ちゃんと覚えておこうね。

ちなみに並び順 s, p, d, f, g は、「スピードフラッグ」 と覚えると暗記しやすいですよ。

磁気量子数 ml ― 軌道の向き(傾き)を決める

磁気量子数 m は、同じ形の軌道が「どの方向を向いているか(どの程度傾いているか)」を示します。

−l から +l までの整数(0を含む) をとり、その数だけ向きが存在します。

- 例:p軌道(l=1)の場合 → m = −1, 0, +1(3方向のp軌道)

- 例:d軌道(l=2)の場合 → m = −2, −1, 0, +1, +2(5方向のd軌道)

向きって、昼寝のときの姿勢みたいなもんやな!

牛助、どこでも寝れるもんね。

寝床たくさんありそう・・・

そうだね。

広い部屋(大きな軌道)ならたくさんの寝床(向き)があるよね。

狭い部屋(小さな軌道)だと寝床(向き)は限られてくるよね。

それと一緒。

スピン量子数 ms ― 電子の自転のような性質

スピン量子数は、電子の自転(スピン)の向きを表します。

この値は2通りしかなく、同じ軌道に2つの電子が入れるのはスピンが反対だからです。

- ms = +½

- ms = −½

日常だとこんなシチュエーションと同じ感じです。

学食でA定かB定か選ぶみたいなもんやろ?

A定食かB定食のどっちかですよ。

両方とも食べるのはダメですよ。

牛助、その通りだよ。

ちなみに、私は常にA定と決めている。

パウリの排他原理とは?

原子の中には、たくさんの電子が存在しています。

それらが混乱せずに並び、原子や元素としての性質を保てているのには、

実はとても重要なルールがあります。

それが パウリの排他原理 です。

この原理は、「電子がどのように原子の中に配置されるのか」を決める

最も基本的な考え方のひとつです。

ここでは、パウリの排他原理が

どんな内容のルールなのか、

そして なぜそれが原子の構造にとって欠かせないのか を、

量子数との関係から確認していきましょう。

同じ量子数をもつ電子は存在できない

パウリの排他原理とは、1つの原子の中で、2つ以上の電子が全く同じ量子数の組み合わせをもつことはできない というルールのことです。

4種類の量子数(主量子数 n、方位量子数 l、磁気量子数 m、スピン量子数 s)のうち、すべてが一致してしまうような電子は存在できません。

この原理のおかげで、電子は一つひとつ区別され、秩序を保って原子の中に配置されていきます。

もし排他原理がなければ、電子はすべて最低エネルギーの場所に押し込まれてしまい、周期表の規則性や元素の性質の多様性は生まれなくなってしまいます。

つまり、物質の世界そのものが成り立たなくなるのです。

同じ電子に見えてもちょっとずつ違うんですね。

オレかて家(牧場)に帰れば牛はわんさか居てるけど、

オレは一人やで。

例でイメージする

イメージしやすいのは「椅子取りゲーム」や「映画館の指定席」です。

例えば、椅子取りゲームでは1つの椅子に2人同時に座ることはできませんよね。

指定席でも「1つの席には1人しか座れない」というルールがありますね。

電子も同じで、ある“席”に入れるのはスピンの向きが逆の2つまで。それ以上は絶対に座れません。

だから、電子たちは空いている席を順番に埋めていき、結果として原子の中での配置や並び方が決まっていくんですね。

もし同じ番号で何人も座ったら、映画館が大混乱ですよ!

オレはみんなと一緒でもええで~。

牛助、一番上だからね。

電子たちは、ちゃんとルール通りにきれいに並んでいくんだよ。

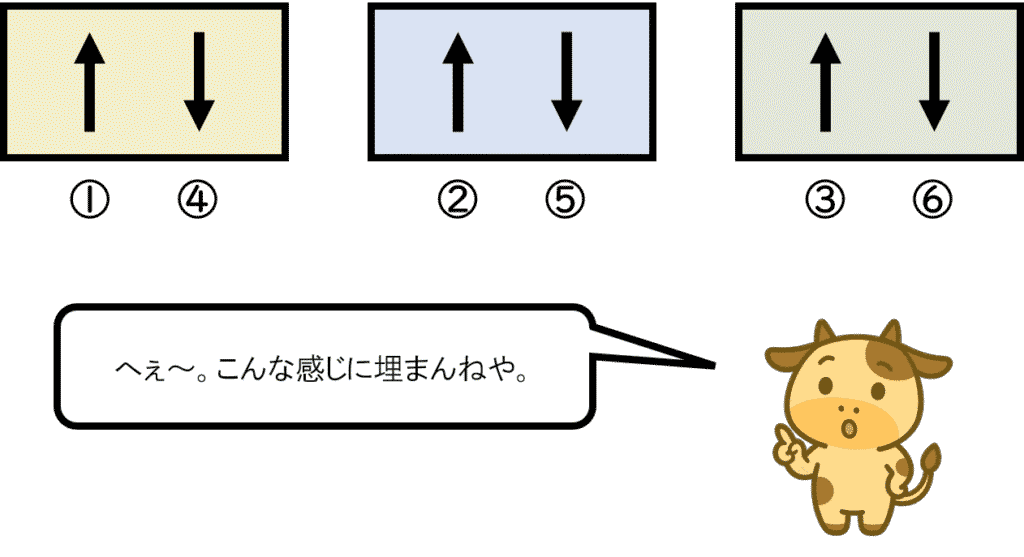

コラム:フントの規則とは?

フントの規則(Hund’s rule)は、電子が同じエネルギーの軌道に入るときの座り方ルール。

- 電子はまず「一人一席」を優先して座る。

- そのときは同じスピン(↑↑↑のように向きを揃える)。

- 席が余っていないときにだけ相席(スピン反対のペア)が始まる。

たとえば p 軌道に3つテーブルがあるなら、最初の3つの電子はバラバラに座り、しかもスピンを揃える。

空のテーブルが無くなったら、相席していく。

なんていう着席ルールがあります。

国試には出たことがないので、無理に理解しなくても大丈夫です。

実際の問題を見ていきましょう

と思いましたが、次のA23を学んでからの方がよさそうです。

ここは一旦終わりにしましょう。

医療現場でこの知識がどう役立つの?

量子数やパウリの排他原理は、医療現場で直接使うことはほとんどありません。

しかし、これらのルールがあるからこそ原子や分子は安定した形で存在でき、その性質を前提にX線やγ線の吸収・散乱などの「放射線の物質作用」を理解することができます。

たとえば、K殻吸収端のように「どのエネルギーでX線が強く吸収されるか」は、電子がどの軌道に存在できるかという量子数の考え方に直結しています。

つまり、この知識は放射線が体内でどう振る舞うのかを理解するための基礎になっているのです。

まとめ

原子の中にある電子は、見た目はすべて同じ粒子ですが、4種類の量子数(n、l、m、s) によって、それぞれ区別されています。

そして パウリの排他原理 によって、ひとつの原子の中で、まったく同じ量子数の組み合わせをもつ電子は存在できません。

このルールがあるからこそ、電子は秩序立って配置され、原子の構造や物質としての安定性が保たれています。

医療現場でこの知識を直接使う場面は多くありませんが、放射線が物質にどのように作用するのかを理解するうえで、量子数や排他原理は、その土台となる重要な考え方です。

量子数や排他原理はちょっと抽象的に感じるかもしれないけど、物理の世界を支える大切なルールです。

ここを押さえておくと、放射線のふるまいも見通しやすくなりますよ!

次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。

次に読むならコレ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。

コメント