「核スピン」と聞いても、具体的に何を意味しているのか分からず、イメージが湧かない人が多いかもしれません。

この記事を読むと、核スピンの正体と、その値がどのように決まるのかを理解できるようになります。

核子(陽子・中性子)のスピンと軌道角運動量を合成した「全角運動量」としてとらえ、整数や半整数になる理由、さらに偶々核と奇々核で性質がどう変わるのかを整理していきます。

これは量子力学的なルールに基づくものであり、その違いが実際の医療応用――特にMRIで信号が取れる核と取れない核の区別――に直結しているからです。

この記事はA25:原子核の角運動量と量子数を理解しようとリンクしています。

先にA25に目を通していただけますと理解が深まります。

原子核の全角運動量って何?

「核スピン」と聞いても、具体的なイメージが湧きにくいと思います。

核全体がコマのように物理的に回転しているわけではなく、量子力学的に定義された“性質”として存在しているからです。

だから「何のこと?」と感じるのは自然なことなんです。

核スピンは、核をつくる陽子や中性子が持つスピン(固有の性質)と、その運動に由来する軌道角運動量を組み合わせて決まります。

この「合算された値」が全角運動量であり、核のふるまいを決める大事な指標になります。

ここから先では、「スピン」と「軌道角運動量」がどのように合わさるのか、そしてなぜその結果が整数や半整数になるのかを整理していきましょう。

たしか、全角運動量って別名「核スピン」やったな。

スピンと軌道角運動量を合成する

陽子や中性子には、それぞれにスピンと呼ばれる量子力学的な性質があります。

実際に小さな粒子がコマのように回転しているわけではありませんが、理解の助けとして「コマの向き」にたとえると分かりやすいです。

さらに、核子は核の中で動き回っており、その動きに由来する軌道角運動量も持ちます。

この 「スピン」+「軌道角運動量」 を合わせたものが、その核子ひとつひとつの「全角運動量」です。

そして核全体の性質は、この全角運動量の合計で決まります。

たくさんの小さな矢印を足し合わせて、最後に一本の大きな矢印にまとめるイメージを持つと理解しやすいでしょう。

矢印同士が打ち消し合ってゼロになることもあれば、強め合って大きな値になることもあります。

全角運動量は整数か半整数になる

角運動量の合成には量子力学ならではのルールがあり、その結果は必ず 整数か半整数のどちらかになります。

例えば、スピン1/2を持つ核子が偶数個でペアをつくると、全体としては0になり整数に落ち着きます。

一方で、余りが出ると半整数のまま残り、核全体のスピンが半整数になります。

ここでつまづく学生が多そうじゃな。

じゃ、こんな例で考えてみるとどうかな?

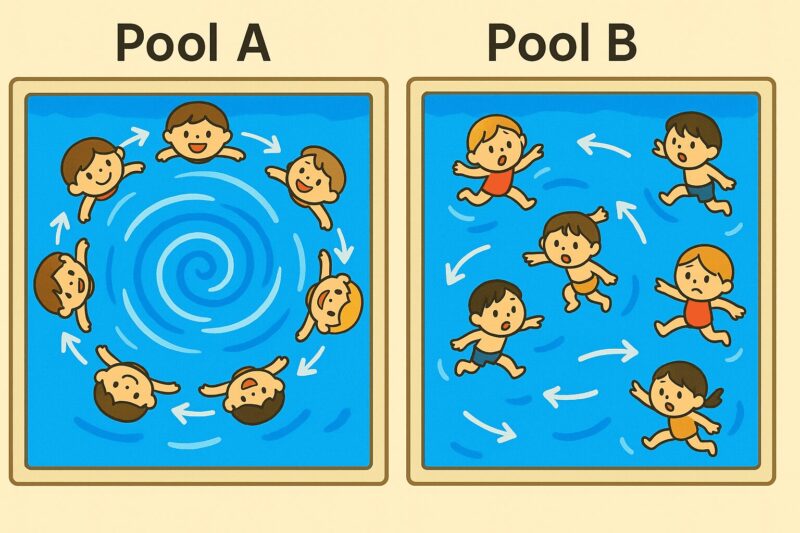

ここでイメージの助けとして、学校のプールを思い出してみましょう。

みんなが同じ方向にぐるぐる回るプールAは、プールの水が流れとなって渦をつくります。

でも、バラバラに泳ぎ回ってるプールBは、水の流れはうまくまとまりませんよね。

(もちろん実際の水の流れと核スピンはまったく別の現象ですが、比喩としてのイメージだと思ってください。)

この「みんなで揃うと流れになる/揃わないと流れが乱れる」という感覚が、整数と半整数の違いをイメージするには良いと思います。

補足しておくと、「角運動量」という言葉はベクトルとしての物理量そのものを指しています。

それに対して「量子数」は、その角運動量の大きさを数字で表した目印です。

- スピン角運動量 ↔ スピン量子数

- 軌道角運動量 ↔ 軌道量子数

- 全角運動量(スピンと軌道のベクトル和) ↔ 全角運動量量子数(核スピン量子数)

この対応を押さえておくと、ワークの表に出てくる「量子数」という言葉の意味がクリアになり、混乱しにくくなると思います。

数式よりも、言葉を使った式で記しておきましょう。

核スピン量子数=スピン量子数+軌道量子数

ここで少し補足:核スピン量子数の決まり方

核のスピン量子数(I)は、核子(陽子・中性子)の スピン量子数(s = 1/2) と 軌道角運動量量子数(l = 0、1、2、…) を組み合わせて決まります。

- 核子がペアになるとスピンが打ち消し合って I = 0 になる。

- ペアにならずに「余り」が出ると、その核子の s と l の和 が核全体のスピン I になる。

つまり、核子数の偶奇で「整数スピン」「半整数スピン」が現れるのは、この量子数の組み合わせが背景にあるのです。

偶々核と奇々核のちがい

核スピンの値は、核子(陽子・中性子)の数が偶数か奇数かで大きく変わります。

この違いを表すときに使うのが「偶々核」「奇々核」という呼び方です。

名前はシンプルですが、ここを押さえておくと核スピンのふるまいがグッと理解しやすくなります。

偶々核はスピンが0になる

陽子の数も中性子の数も偶数である核を「偶々核」と呼びます。

偶数であれば、それぞれの核子は必ずペアを組むことができます。

ペアを組んだ核子同士は、互いのスピンを打ち消し合うため、全体としてスピンはゼロに落ち着きます。

つまり、スピン角運動量が打ち消してしまうので、軌道角運動量が0になるんですね。

たとえば酸素-16やカルシウム-40などが偶々核の代表例です。

こうした核は非常に安定しており、核反応の世界でも「動きにくい存在」として振る舞います。

しかしMRIの視点で見ると、核スピンがゼロであるため外部磁場に応答できず、信号を発することはできません。

安定であることはプラスですが、観測の対象としては沈黙してしまうのです。

したがって、偶々核の場合は、スピン量子数、軌道量子数、核スピン量子数はすべて0になります。

奇々核は整数スピンを持つ

陽陽子も中性子も奇数のとき、その両方で「余り」が出ます。

この余り同士が組み合わさると、核全体のスピンは 整数 になります。

例えば重水素(²H)は、陽子1個と中性子1個がペアを作れずに残り、結果として全体のスピンは1になります。

まとめますと、スピン量子数が1、軌道量子数は0,1,2,・・・(0を含む整数)、核スピン量子数は1,2,3,・・・となります。つまり自然数(0を含まない正の整数)ですね。

奇々核は、整数値をとる珍しいパターンだと押さえておくと理解がスッキリするでしょう。

偶奇核・奇偶核は半整数スピンを持つ

陽子だけ、あるいは中性子だけが奇数の場合もあります。

このときは片方だけ「余り」が残るため、核全体のスピンは 半整数 になります。

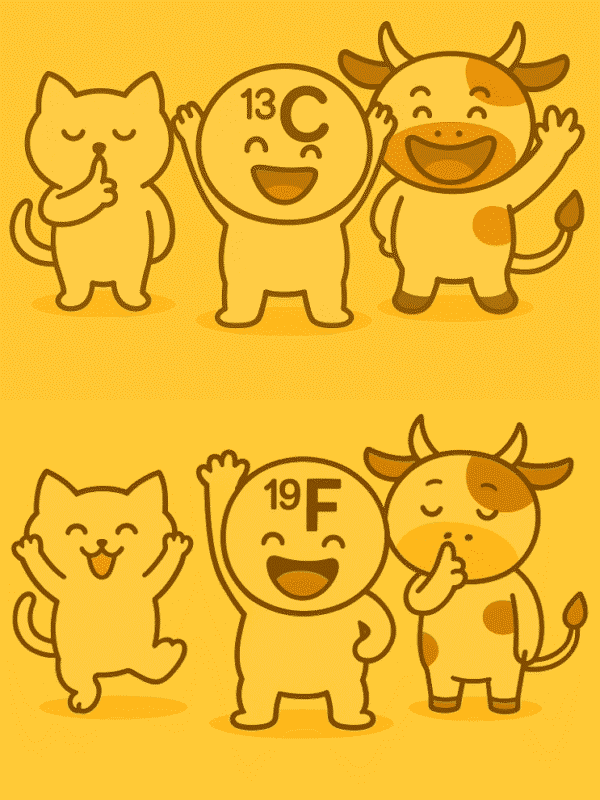

例えば¹H(水素-1)や¹³C(炭素-13)、¹⁹F(フッ素-19)などが代表例です。

特に¹Hは体の中に大量に含まれており、MRIで信号源として大活躍します。

このグループは医療画像の世界で非常に重要な存在です。

こちらも量子数関係をまとめてみると・・・

スピン量子数が$\color{#B22222}{\pmb{\frac{1}{2}}}$、軌道量子数は0,1,2,・・・(0を含む整数)、したがって、核スピン量子数は$\color{#B22222}{\pmb{\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{5}{2},・・・}}$(半整数)となります。

医療現場と核スピンの関係

核スピンは教科書の中だけの話ではなく、実際の医療現場でも大きな役割を果たしています。

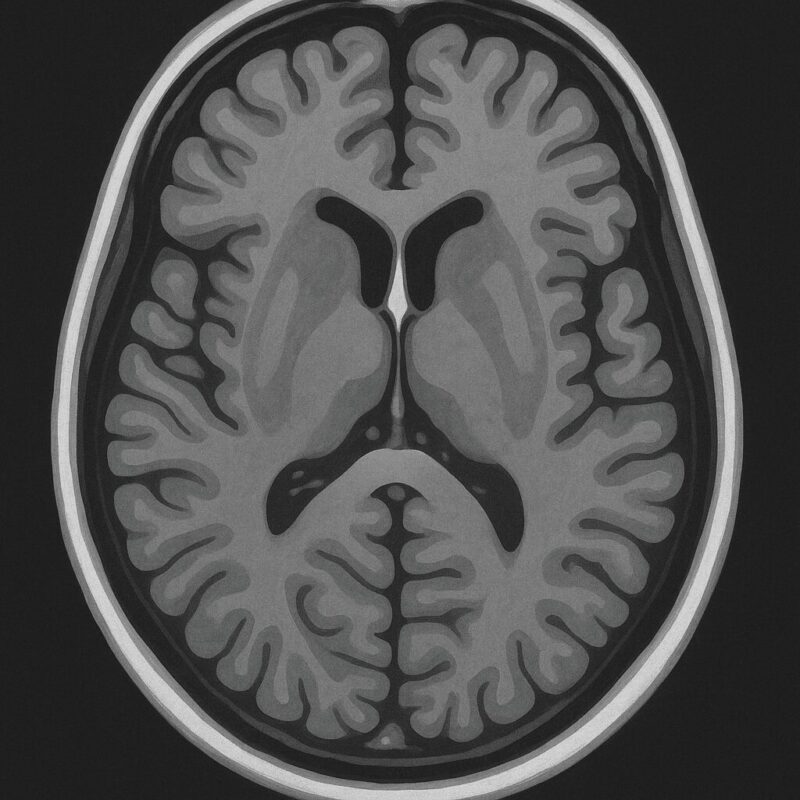

特にMRI(磁気共鳴画像法)は、核スピンの性質を利用して人体の内部を映し出す代表的な技術です。

ここでは「なぜMRIで信号が取れるのか」、そして「信号が取れない核との違い」について整理してみましょう。

なぜMRIで信号が取れるか

半整数スピンを持つ核(¹H、¹³C、¹⁹Fなど)は、外部磁場をかけるとゼーマン分裂と呼ばれるエネルギー準位の分かれ方が起こります。

その差はちょうどラジオ波のエネルギーに相当するので、ラジオ波で核を励起することができます。

このとき、核スピンは磁場に対して次のような状態に分かれます。

.png)

外部磁場中では、核スピンの向きによってエネルギーが分かれ、この差がMRI信号のもとになります。

励起された核が元の状態に戻るときに信号を放出するため、MRIではこれを検出して画像を作ることができます。

特に¹H(水素)は体内に大量に存在するため、最も重要な信号源となっています。

信号が取れない核との違い

偶々核(例えば⁴Heや⁴⁰Caなど)はスピンが0のため、外部磁場をかけてもエネルギー準位の分裂が起こりません。

分裂がなければラジオ波で励起することもできず、したがって信号源として利用することはできません。

この違いこそが、「MRIで信号が取れる核」と「取れない核」を分ける決定的な要因になります。

つまり、スピンが0やと信号は出ぇへんっちゅうことか?

もしかして、逆に半整数スピンなら信号が取れるってことじゃないですか?

その通り。

MRIで信号が取れるかどうかは“核スピンの有無”が決定的に大事なんだよ。

偶奇核・奇偶核と核スピンの整理表

ここまでの内容を踏まえると、

MRIで信号が取れるかどうかは、陽子数と中性子数の組み合わせで決まることが分かります。

以下の表では、陽子数・中性子数の偶奇と、そこから決まる核スピンの関係をまとめています。

| 分類 | 陽子数 | 中性子数 | 核子数 | スピン量子数 | 軌道量子数 | 核スピン量子数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 偶々核 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 0 | 0 | |

| 奇偶核 | 奇 | 偶 | 奇 | $\frac{1}{2}$ | 0,1,2,… (0を含む整数) | $\frac{1}{2},\ \frac{3}{2},\ \frac{5}{2},\ \dots$ | 半整数 |

| 偶奇核 | 偶 | 奇 | 奇 | ||||

| 奇々核 | 奇 | 奇 | 偶 | 1 | 0,1,2,… | 1,2,3,… (0を含まない整数) | 自然数 |

実際の問題を見ていきましょう

こちらも古い出題ですがご紹介します。

私が普段扱わない医療物理の分野からです。

出題年不明

誤っているのはどれか。

- 水素の原子核は磁気モーメントをもつ。

- 磁気モーメントの歳差運動の周波数は外部磁場の大きさに比例する。

- 原子番号と質量数とが偶数の元素の核スピンはゼロである。

- 磁気モーメントは歳差運動の周波数の電磁波を発生する。

解答を確認する。

正解は 4 です。

- 正しい。

水素の原子核=陽子は スピン 1/2 を持ち、磁気モーメント μ ≠ 0。 - 正しい。

外部磁場 B0 中での歳差運動(ラーモア歳差)の角周波数は ω0=γB0(= 2πf0)で B0 に比例。 - 正しい。

偶々核(原子番号 Z も質量数 A も偶数 → Z,N とも偶数)は基底状態の核スピンが 0。

したがって MRI 信号源にはならない。 - 誤り。

磁気モーメント(横磁化)が歳差しても、それを“電磁波として放射”して検出するわけではない。

NMR/MRI では、時間的に変化する横磁化が受信コイルに起電力を誘起し、その誘導電圧を信号として読む。 - 正しい。

磁気モーメントの運動(横磁化の歳差)により、外部のコイルに誘導電圧が生じ、これを観測する(ファラデーの電磁誘導)。

医療現場での関わり

核スピンの有無は、医療で広く利用されるMRI(磁気共鳴画像法)の基盤になっています。

体内に豊富に存在する水素(¹H)はスピンを持ち、外部磁場で信号を発生できるため、体の内部を画像化することが可能です。

一方で、スピンを持たない核種(例:⁴⁰Ca)は信号源として利用できないため、MRIで骨を直接映すことは困難です。

このように「スピンを持つかどうか」の違いが、医療現場で“見えるもの”と“見えないもの”を分ける大きな要因となっています。

まとめ

核スピンは、原子核の構成(陽子・中性子の偶奇)によって「0になるか」「整数になるか」「半整数になるか」が決まります。

この違いこそが、MRIで「信号が取れる核」と「信号が取れない核」を分けるポイントです。

特に¹H(水素)、¹³C(炭素-13)、¹⁹F(フッ素-19)などは信号源として利用可能であり、医療現場で大きな役割を果たしています。

反対に、⁴Heや⁴⁰Caのような偶々核はスピンが0で信号が取れず、MRIには使えません。

こうした性質を理解しておくと、試験でも臨床でも役立つ視点を持てるようになります。

核スピンの“偶奇”がMRIで信号が取れるかどうかを決めるんだよ。

水素やフッ素みたいに信号が取れる核をしっかり覚えておくと、理解がグッと深まるんだ!」

次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。

もっと知りたい方へ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。

コメント