「放射線」とは聞くけど、結局はなんなの?…そんな疑問を持っている人、多いんじゃないでしょうか?

この記事では、放射線の基本的な定義と、その大まかな分け方をシンプルに解説していきます。

エネルギーを運ぶ存在としての放射線を「波」と「粒子」という二つの視点から整理し、どういう仲間がいるのかをざっくり確認します。

これは教科書的に整理された基礎知識であり、医療や放射線技術を学ぶ上での出発点になります。

まずはこの土台をしっかり押さえておきましょう。

放射線とは何か?

「放射線」という言葉を聞くと、多くの人はちょっと構えてしまいますよね。

医療関連のニュースや原発関連の話題でもよく登場するので、なんとなく怖いイメージを持ってしまうことも少なくありません。

では、そもそも放射線とは何でしょうか?

シンプルに言えば、「エネルギーをもって飛んでいく波や粒子」のことを指します。

放射線そのものは人間の目で直接見ることはできません。

しかし、物質にぶつかると光を出したり(シンチレーション)、化学変化や電気的な変化を起こしたりするため、私たちはその影響を通して放射線の存在を知ることができます。

つまり、見えなくても確かに存在し、時に体の奥深くにまで届いてしまう――それが放射線の特徴です。

つまり、波と粒があるんやな?

そう!

ちょっと詳しく見ていこうか。

まずは定義の確認

放射線という言葉は、いろいろな教科書で説明のしかたが微妙に異なります。

ですが、その本質はどれも同じで、次の2つの能力に集約されます。

- 放射線は、空間や物質を通してエネルギーを伝える能力をもつ。

- 放射線は、物質を電離させる能力をもつ。

この2つがそろって初めて「放射線」と呼ぶことができます。

つまり、放射線とは「エネルギーを運びながら、物質を変化させる力をもつ存在」なのです。

たとえば、光や電波もエネルギーを伝えていますが、電離を起こすほど強くはありません。

電子をはじき飛ばしたり、原子に変化を与えたりすることができないため、これらは放射線とは呼びません。

※エネルギーが低すぎると、電離の能力が失われます。こうなると、我々の業界では放射線として扱わなくなります。

逆に、医療で扱うX線やγ線、または粒子線のように、物質中の電子を飛ばす力をもつものこそが、

放射線の仲間ということになります。

どうしてエネルギーが低いと、放射線として扱わなくなるんですか?

ふむ。良い質問じゃな。

エネルギーが低いと電離が起こらんのじゃよ。

つまり、被ばくが起こらないんじゃ。

そうなると、危険性がないからの。

電離の話題だと電爺が解説しちゃうね。

私の出番はないかな・・・

放射線を構成する2つのタイプ

①の定義より、放射線とは電磁波および運動エネルギーを持った粒子線をいいます。

放射線にはいくつかの種類がありますが、この定義からもわかるように、

放射線とは波としての放射線(電磁波)と、粒としての放射線(粒子線)の両方を含む言葉です。

たとえば、X線やγ線は電磁波の仲間、α線やβ線・中性子線は粒子線の仲間です。

この2つの姿を押さえておくことが、放射線の理解を深める第一歩になります。

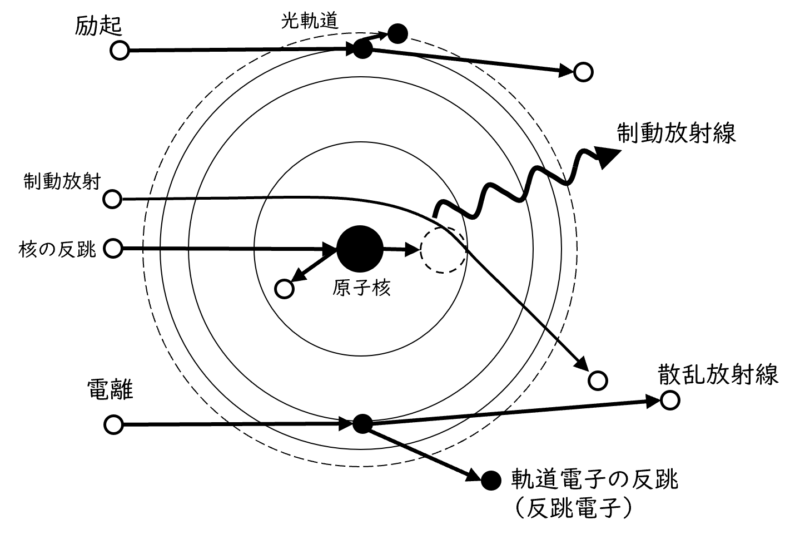

放射線と物質の相互作用

放射線が物質に入ると、ただ通り抜けるわけではありません。

途中で電子をはじき飛ばしたり、軌道を変えたり、エネルギーを失ったりと、

さまざまな変化を引き起こします。

こうした現象をまとめて「放射線と物質の相互作用」と呼びます。

ここでは、放射線が物質に及ぼす4つの主要な作用を順に見ていきましょう。

① 電離

放射線が原子に衝突して、軌道電子を原子外へ放出する現象です。

放出された電子を電離電子といい、この現象が起こることで物質は電離した状態になります。

医療分野では、この電離作用こそが放射線の影響や効果の中心にあります。

② 励起

放射線のエネルギーが電子に伝わり、電子が外側の軌道へ移動する現象です。

電子が飛び出すほどではないため電離は起こりませんが、

物質内部での化学的変化や発光などのきっかけとなります。

③ 反跳

放射線が原子核に衝突して、核を動かす現象です。

粒子線のように質量をもつ放射線では、この反跳が特に顕著に現れます。

反跳によって生じた運動エネルギーは、物質内でさらなる変化を引き起こします。

④ 制動放射

荷電粒子が原子核のそばを通過するとき、

そのクーロン力によって進む方向が曲げられ、運動エネルギーの一部を失います。

このとき失われたエネルギーが制動放射線として放出される現象です。

医療分野では、X線がこの制動放射によって生み出されていることを学びます。

放射線の発生原理を理解するうえで、欠かせない現象の一つです。

まとめ

放射線とは、エネルギーを伝える能力と物質を電離させる能力をもった存在です。

この2つの力をもつからこそ、放射線は医療や研究の現場で利用される一方で、

取り扱いに注意が必要な性質もあわせ持っています。

さらに、放射線が物質に入射すると、電離・励起・反跳・制動放射の4つの現象が起こります。

これらの相互作用を理解しておくことが、放射線の「はたらき方」をつかむ第一歩です。

次回は、ここで出てきた電磁波と粒子線をもう少し詳しく分けて、

それぞれの種類と特徴を見ていきましょう。

放射線って言葉だけ聞くとちょっと身構えちゃうけど、正体は“エネルギーを運ぶ波や粒子”。

まずはこの基本の形を知っておくことが大切です。

次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。

もっと知りたい方へ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。

コメント