放射線とひとことで言っても、その正体やふるまいはさまざまです。

あるものは実態のある粒子として飛び、またあるものは波となって広がっていきます。

こうした放射線の違いを理解するためには、まず「分類」という整理が欠かせません。

この記事では、放射線をどう分けて考えるのか、その代表的な方法を紹介します。

分類の仕組みを押さえることで、それぞれの放射線の特徴や使い道が見えやすくなります。

放射線の分類ってどういうこと?

放射線は一見すると同じように扱われがちですが、その正体は多様です。

分類を行うことで、私たちは「どの放射線がどのようにふるまうのか」を整理し、理解を深めることができます。

この章では、放射線の基本的な分類方法を確認しながら、なぜ複数の切り口が存在するのかを考えていきましょう。

そもそも「放射線」をどうとらえるのか

放射線という言葉は耳にすることが多いですが、その正体は一つではありません。

あるものは実態をもつ粒子として飛び、またあるものは質量を持たない波として伝わります。

共通しているのは「エネルギーを外へ運ぶ」という性質ですが、どのようにエネルギーを運ぶかは種類によってまったく異なります。

医療や工学の現場では、放射線の種類ごとに影響や使い道が変わるため、「まとめて放射線」と扱ってしまってはいけません。

X線写真を撮影する場合と、放射線治療で陽子線を利用する場合では、同じ“放射線”でも体の中での動きや効果はまったく違うのです。

このため、学習の入り口としてまず必要になるのが「分類」です。

分類を通して整理しておけば、似ているように見える放射線同士の違いや共通点がはっきりしてきます。

例えばどんな分類があるんですか?

オレが牛で、たまのすけがネコみたいなもんちゃう?

そういう分け方もあるが、それだけじゃないんじゃよ。

私と電爺は「人間」、牛助とたまのすけは「動物」って分け方とか、

電爺は「老人」、私、牛助、たまのすけは「若者」みたいな感じだね。

いや、たなまる先生は「老人」側とちゃうか?

最近、老眼が・・・ってよく言うとるやないか。

くっ。

言い返せない・・・

最近、小さい字がどうも・・・

分類の視点が複数ある理由

放射線の分類には「唯一の正解」があるわけではありません。

性質を基準に分けることもあれば、電離作用に注目して分けることもあります。

これは「どの場面で、どんな目的のために分類したいのか」によって基準が変わるからです。

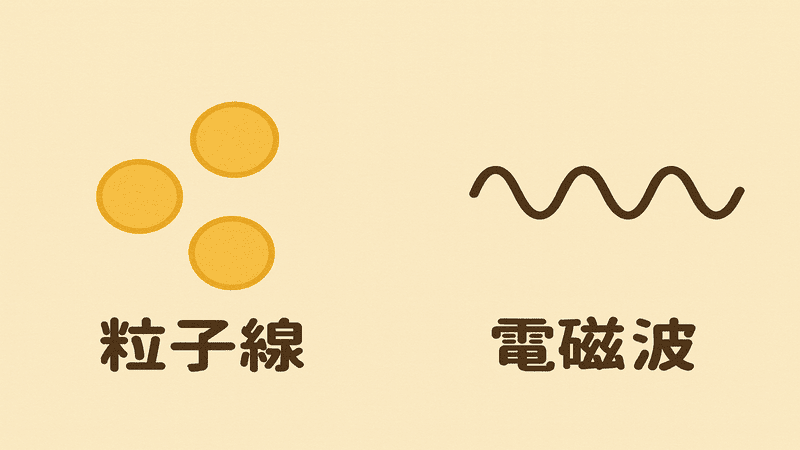

たとえば、放射線を「粒子線」と「電磁波」に分ける方法は、見た目の性質を整理するのに有効です。

一方で、「直接電離」と「間接電離」という分類は、物質にどのようにエネルギーを与えるかを説明するのに便利です。

分類方法が複数あると聞くと混乱するかもしれませんが、実際にはそれぞれの基準が異なるだけで、互いに矛盾しているわけではありません。

異なる角度から見ることで、放射線の性質を立体的に理解できるようになります。

性質による分類(粒子線と電磁波)

放射線をまず大きく分けると、「粒子線」と「電磁波」の2種類に分けられます。

正式には「粒子放射線」「電磁放射線」と呼びますが、学習の導入ではシンプルに粒子線/電磁波と表現することも多いです。

この分類は見た目の性質に着目したもので、入門として非常にわかりやすい整理方法です。

粒子線は“実態をもった小さな粒が飛んでいく放射線”、電磁波は“波として伝わる放射線”とイメージすると理解しやすいでしょう。

この2つは性質が大きく異なるため、体や物質に及ぼす影響、利用方法、遮蔽の方法などがすべて違ってきます。

以下でそれぞれの特徴を確認していきましょう。

粒子線(α線・β線・中性子線)の特徴

粒子線は、その名の通り「粒」の正体を持つ放射線です。

α線はヘリウム原子核(4He²⁺)、β線は高速で飛ぶ電子や陽電子など、具体的な質量と電荷を持っています。

このため、粒子線は物質中を進むときに電子と強く相互作用し、短い距離で多くの電離を起こします。

つまり「飛程は短いが、与える影響は局所的に大きい」という特徴があります。

医療の現場では、この性質を利用してがん細胞を狙い撃ちする陽子線治療や重粒子線治療が行われています。

逆に体外からの被ばくでは皮膚の浅い部分で止まるため、内部に取り込まれたときの方が影響は深刻になります。

飛程は荷電粒子(α線やβ線)が飛んだ距離だと思ってください。

X線やγ線には使えへんのか?

そうなんだよ。

そこ気を付けてね。

電磁波(X線・γ線)の特徴

電磁波は、質量も電荷も持たない放射線です。

光と同じ「波」の性質を持っており、エネルギーを運びながら空間を伝わっていきます。

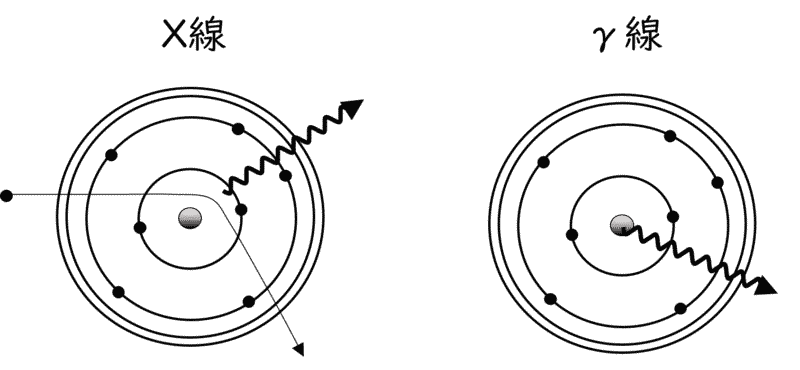

代表例はX線とγ線ですが、両者の違いは「どこから発生したか」という点にあります。

- X線:原子核の外側(電子の軌道変化や制動放射)で発生

- γ線:原子核の内部での変化(核崩壊など)に伴って発生

透過力の大小は「X線かγ線か」ではなく、持っているエネルギーの大きさに左右されます。

高エネルギーの電磁波ほど透過力が強く、体の奥深くまで届く性質があります。

医療では、X線は画像診断(レントゲンやCT)に、γ線は核医学検査や治療に使われています。

これは「名前の違い」ではなく、それぞれのエネルギー範囲や利用方法の違いによるものです。

X線とγ線の違いはちゃんと識別できないといかんのぉ。

国試で直接問われることはないけど、技師としての常識なんですよね。

ここまでのまとめ

「粒子線」と「電磁波」は、放射線を性質で分けたときの最も基本的な2つの分類です。

粒子線は「実態をもった粒が飛ぶ」、電磁波は「波として広がる」というシンプルな違いを押さえておくだけでも、放射線の理解が一気に進みます。

電離作用による分類

放射線を整理するもう一つの大きな方法が「電離作用」による分類です。

電離作用とは、放射線が物質を通過するときに電子をはじき飛ばし、原子や分子をイオンに変える現象のことを指します。

この性質を基準にすると、放射線は 「直接電離放射線」 と 「間接電離放射線」 の2つに分けられます。

直接電離放射線(荷電粒子線)

定義:自らが持つ電荷によって物質中の電子と直接相互作用し、電離を引き起こす放射線。

代表例は、α線(ヘリウム原子核)、β線(高速電子や陽電子)、陽子線、重粒子線などです。

これらは「電荷をもった粒子そのもの」が物質を通過することで、進行経路に沿って電子を次々にはじき飛ばします。

そのため短い距離で非常に多くの電離を起こし、影響は「局所的かつ強い」という特徴を持ちます。

医療の現場では、この性質を利用してがん細胞を狙い撃ちする 粒子線治療(陽子線・重粒子線治療) が行われています。

間接電離放射線(非荷電粒子線)

定義:自らの電離量よりも、物質中で二次的に発生した荷電粒子の方が電離量が多い放射線。

代表例は、X線、γ線、さらに中性子線などが含まれます。

これらは電荷を持たないため、そのままでは電子を弾き飛ばす力は弱いです。

しかし、光電効果やコンプトン散乱によって放出される電子が強力に電離を起こすため、「間接的に」電離作用を及ぼすと表現されます。

医療現場では、X線は画像診断(レントゲン・CT)、γ線は核医学検査や放射線治療に使われています。

また中性子線は放射線治療や研究施設などで利用されます。

2つの分類の違いと注意点

放射線の分類には「性質による分類」と「電離作用による分類」があります。

多くの場合、この2つの分類は同じような結果になりますが、例外的に中性子線の扱いが異なる点に注意が必要です。

多くの場合は同じ分類結果になる

粒子放射線は直接電離放射線に、電磁放射線は間接電離放射線に対応します。

そのため、基本的な放射線(α線、β線、X線、γ線など)については、どちらの分類方法を用いても同じグループ分けになります。

中性子線の扱いに注意

中性子線は「性質による分類」では実態のある粒が飛ぶため粒子放射線に含まれます。

しかし「電離作用による分類」では、自らの電離量は少なく、物質と相互作用して二次的に発生した荷電粒子によって電離が進むため、間接電離放射線に分類されます。

この違いを理解しておくことが、試験や実際の放射線理解で重要なポイントとなります。

実際の問題を見ていきましょう

第75回 2023年 PM74

直接電離放射線はどれか。

- $γ$ 線

- $δ$ 線

- 中性子線

- 特性X線

- 消滅放射線

解答を確認する。

正解は 2 です。

直接電離放射線を選ぶものなので、電荷を有しているかどうかで判断すれば良いですね。

- $γ$ 線 → 電磁波であり、自らの電離量は少なく、間接電離放射線。✕

- $δ$ 線 → 荷電粒子(電子)であり、直接電離放射線。〇

- 中性子線 → 電荷をもたないため、間接電離放射線。✕

- 特性X線 → X線は電磁波なので間接電離放射線。✕

- 消滅放射線 → 電子と陽電子の対消滅で生じるγ線(電磁波)。間接電離放射線。✕

※$δ$ 線は荷電粒子によって電離した二次電子のうち電離能力を有したもの。

医療現場での関わり

医療現場では多種多様な放射線が利用されています。

放射線の分類は単なる学問上の整理にとどまらず、医療の現場での利用法や注意点と直結しています。

粒子放射線(直接電離放射線) は、飛程が短く局所的に強いエネルギーを与えるため、がん細胞をピンポイントで破壊する 陽子線治療・重粒子線治療 に応用されています。これにより、周囲の正常組織への影響をできるだけ小さく抑えながら治療することが可能です。

一方、電磁放射線(間接電離放射線) は透過力が高いため、体の内部を画像化する X線撮影・CT検査 や、腫瘍の診断・治療に用いられる γ線(核医学検査・放射線治療) に広く利用されています。

また、中性子線 は分類によって扱いが変わりますが、臨床応用としては BNCT(ホウ素中性子捕捉療法) のように特殊な治療法で利用されます。

このように「どの種類の放射線か」を理解することは、そのまま どう使えるか・どこに注意すべきか を理解することにつながります。

まとめ

放射線には「性質による分類(粒子線と電磁波)」と「電離作用による分類(直接電離放射線と間接電離放射線)」の二つの整理法があります。

どちらの方法でも大まかな分類結果は似ていますが、中性子線のように扱いが変わる場合もあるため注意が必要です。

分類を問う出題は2年に1回くらいの頻度で出てきます。

ラッキー問題ですから取りこぼしなく。

次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。

もっと知りたい方へ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。

コメント