α線、β線、γ線……名前は聞いたことがあるけれど、それぞれがどんな中身を持っているのかは意外と混乱しやすいところです。

とくに、同じ電磁波なのに発生場所が違うだけで「γ線」や「X線」と呼び分けられるのは、学生にとって大きな落とし穴になりがちです。

この記事では、放射線の種類とその正体をひとつずつ整理していきます。

α線やβ線のような粒子線と、γ線やX線のような電磁放射線をしっかり区別すれば、名前と実体の関係がすっきり見えてきます。

さらに、電磁放射線が電場と磁場の相互作用としてどのように伝わるのかも紹介します。

ここを理解しておくことで、放射線の基礎知識がより確かなものになります。

放射線の正体を正しくつかむことは、国試の理解だけでなく、将来の医療現場で放射線を安全かつ有効に扱うための大事なステップにもなりますよ。

放射線の種類とその正体を整理しよう

「放射線」とひとくちに言っても、その正体はさまざまです。

名前だけで覚えてしまうと、「α線とβ線はどう違うの?」「γ線とX線って結局どっちも光なのでは?」と混乱しがちです。

特に、同じ“電磁波”であるγ線とX線が、発生する場所によって呼び分けられているのは落とし穴になりやすいところです。

ここでは、代表的な放射線について正体をひとつずつ確認し、整理してみましょう。

α線の正体はヘリウム原子核

α線は「⁴Heの原子核」、つまり陽子2個と中性子2個のかたまりが飛び出してきたものです。

質量が大きく、電荷も2単位分あるため、物質との相互作用が非常に強く、わずか数cmの空気中で止まってしまいます。

紙1枚でも遮れるほど短い飛程ですが、その分だけ細胞や組織に与えるエネルギーは大きく、内部被ばくでは大きな影響を及ぼすことがあります。

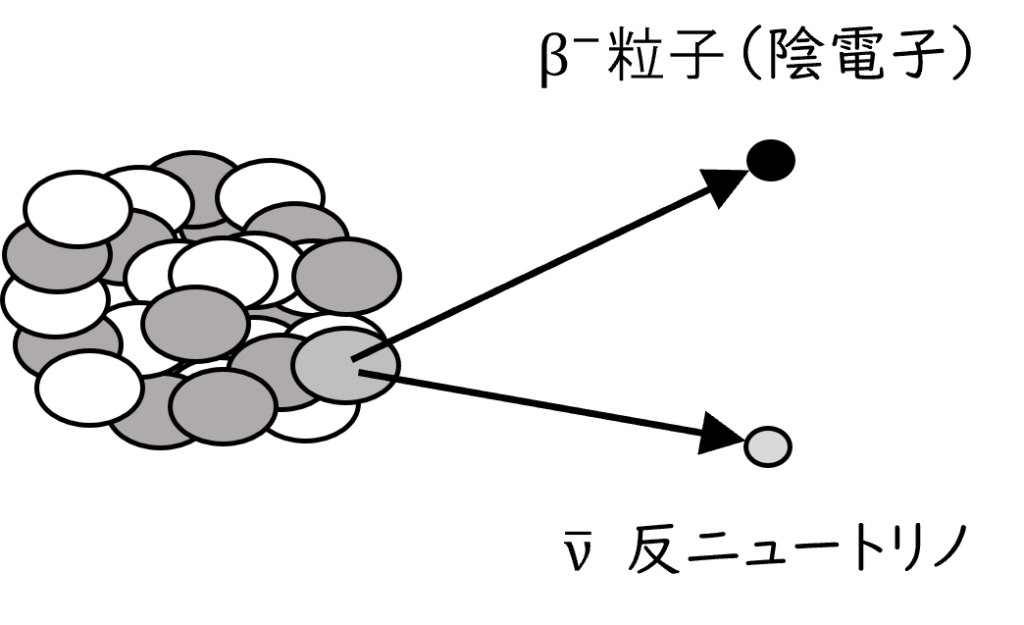

β線の正体は電子(または陽電子)

β線は「電子」そのものが飛び出してきた放射線です。

原子核の中で中性子が陽子に変わるとき、余ったエネルギーとともに電子が放出され、これがβ⁻線になります。

逆に陽子が中性子に変わるときには「陽電子(ポジトロン)」が放出され、これをβ⁺線と呼びます。

電子は軽く、空気中では数mほど進むことができます。

アルミニウムの薄い板などで容易に遮蔽できる一方、体内に入ると電子の軌跡に沿ってエネルギーを与えるため、これも注意が必要です。

β線と電子線の違い

ここで混乱しやすいのが「β線」と「電子線」のちがいです。

両方とも正体は電子に変わりないのですが、

- β線 … 原子核の崩壊にともなって放出された電子

- 電子線 … 加速器などで核の外から人工的に加速して作り出した電子ビーム

という違いがあります。

名前は違っても中身は同じ“電子”なので、区別の基準は「発生源」と覚えると整理しやすいでしょう。

こんなどうでもよさそうな違い、無視しちゃアカンの?

実はスペクトルも変わるから、性質も違うんだよね。

牛助よ、おぬしだってホルスタインって言われたら嫌じゃろう?

あったり前や!

松阪牛やで!

γ線とX線はどちらも電磁波(発生源で呼び分ける)

γ線とX線はどちらも「電磁波」であり、光や電波と同じ仲間です。

粒子線と違って質量や電荷は持たず、非常に長い距離を進むことができます。

ただし呼び名は発生の場所で分けられていて、核内のエネルギー変化によって生まれたものをγ線、核外の電子のふるまいによって生まれたものをX線と呼びます。

正体は同じでも、出どころが違えば名前が変わる。

ここをしっかり押さえておくと、問題文に出てきたときに迷わず答えられるようになります。

B02:放射線はどう分類される?特徴と例をまとめて解説でも解説しています。ぜひご覧ください。

電磁放射線の本質を理解しよう

γ線やX線の正体は「電磁波」ですが、その仕組みをしっかり理解しておくと放射線のイメージがぐっとつかみやすくなります。

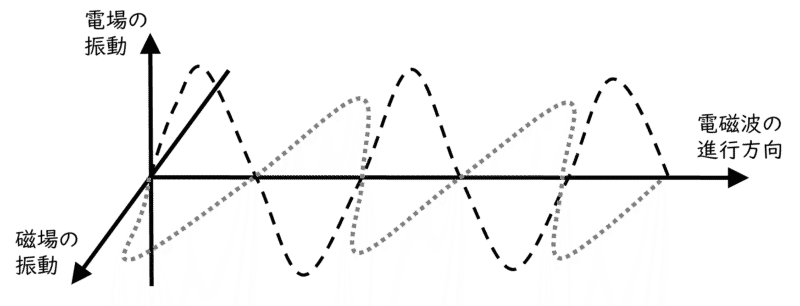

電磁波は「電場」と「磁場」が互いに影響し合いながら空間を伝わる波です。

光も電波も同じ仲間で、放射線分野では特に高いエネルギーをもった電磁波を扱います。

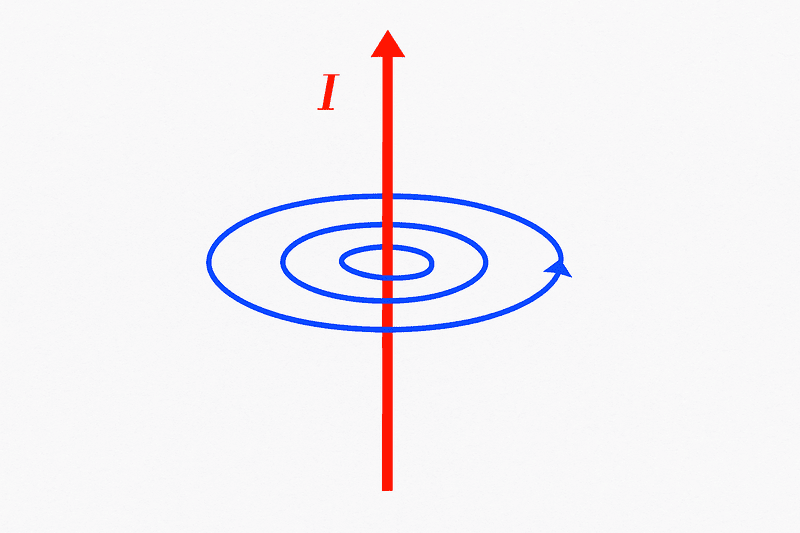

アンペールの法則:変化する電場が磁場を生む

電場が時間的に変化すると、その周りには磁場が生じます。

これは「アンペールの法則」あるいは「ビオ・サバールの法則」として知られています。

電場の変化が磁場を作り、その磁場がまた新しい変化を引き起こしていきます。

「電場が変化すると」って部分を「電流が流れると」に置き換えると分かりやすいですよ。

図では赤い電流が流れると、青い磁界が発生してますね。

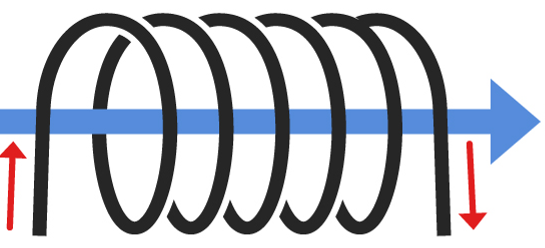

ファラデーの法則:変化する磁場が電場を生む

逆に、磁場が時間的に変化すると、その周囲には電場が生まれます。

これが「ファラデーの電磁誘導の法則」です。

磁場の変化が電場を作り出し、その電場が再び磁場を作る……という相互作用が起こります。

青い磁界が生じると、赤い向きに電流が流れます。

電場・磁場・進行方向は互いに直交する

こうして生じた電場と磁場は、互いに直角の方向に振動しながら伝わります。

そして電磁波は、そのどちらにも直交する方向に進んでいきます。

つまり、電場・磁場・進行方向の3つがすべて直角に組み合わさった形で存在しているのです。

この仕組みによって、電磁波は真空中でも自力で進むことができます。

γ線やX線が遠くまで届くのは、この「電場と磁場の相互作用による伝播」のおかげなのです。

アンペールの法則とファラデーの電磁誘導の法則が永遠と繰り返されるんじゃ。

だから電磁波は遠くまで届くんですね。

光も同じ仕組みで伝わっているんだよ。

だから、X線やγ線も光の仲間なんだ。

実際の問題を見ていきましょう

と思いましたが、B03の知識をダイレクトに問う出題は見当たりませんでした。

しかし、放射線の「正体」を理解しているかどうかは基礎として非常に重要です。

ここでは、その知識があれば正解できる国試風の問題を紹介します。

国試風問題(オリジナル)

放射線の種類とその正体に関する記述で正しいのはどれか。

- 中性子線は電子の流れで構成されている。

- α線は電子2個が束になって飛び出したものである。

- β線は原子核の崩壊にともなって放出された電子または陽電子である。

- γ線は核外の電子がエネルギー準位を変化したときに生じる電磁波である。

- X線は原子核のエネルギー準位変化によって生じる電磁波である。

解答を確認する。

正解は 3 です。

- (誤):中性子線は「中性子」そのもの。電子の流れではない。

- (誤):α線は「ヘリウム原子核(陽子2+中性子2)」が正体。電子ではない。

- (正):β線は原子核崩壊にともなって放出される電子(β⁻)または陽電子(β⁺)。

- (誤):γ線は核内のエネルギー準位の変化で生じる。記述はX線に対応。

- (誤):X線は核外の電子のふるまい(制動放射や内殻遷移)で生じる。記述はγ線に対応。

医療現場でこの知識がどう役立つの?

放射線の正体を理解していることは、医療現場で放射線を正しく扱うための土台になります。

たとえばX線撮影(レントゲン)で使われているX線は、正体としては電磁波です。

X線が電磁波であることを知っていれば、X線とγ線が本質的には同じ性質を持つ放射線であることや、名前の違いが「発生源」によるものであることが整理できます。

こうした理解があることで、放射線の名前に振り回されず、その性質に応じた考え方ができるようになるのです。

まとめ

放射線の名前はさまざまですが、大事なのは「正体を見抜くこと」です。

- α線はヘリウム原子核

- β線は電子や陽電子

- γ線とX線はどちらも電磁波(発生源の違いで呼び分ける)

さらに、β線と電子線の違いも「発生源」によるものだと分かれば混乱を防げます。

電磁放射線の仕組み(電場と磁場が互いに生み合いながら伝わる)を押さえておけば、放射線の全体像がよりクリアになるでしょう。

放射線は名前よりも“中身”が大事なんです。

正体と発生源をきちんと整理しておけば、国試でも現場でも迷わず使える知識になるます。

次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。

もっと知りたい方へ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。

コメント