X線と聞くと「レントゲン写真に使われるもの」というイメージはあっても、実際にはどんな正体なのかちょっと分かりにくいですよね。

「γ線と同じ電磁波だ」といわれても、どこが違うのか、どう分類されるのか疑問に思う人も多いでしょう。

この記事では、まずX線がどう定義されるのかを確認し、電磁波としての特徴、そして種類について整理していきます。

定義と分類をしっかり押さえることで、X線の理解が基礎から固まり、次に学ぶ制動放射線や特性X線の内容もスムーズにつながっていくはずです。

X線とは何か

X線は、私たちの目では直接見ることのできない電磁波の一種です。

波長がおよそ0.01〜10ナノメートルと非常に短いので、高いエネルギーを持っています。

この性質により、通常の光では透過できない物質を通り抜け、内部情報を得ることができます。

この不思議なX線の性質について見ていきましょう。

物質を透過できる理由

X線が物質を透過できるのは、波長がとても短いからです。

可視光は数百ナノメートルの波長を持ち、物質に当たると電子にぶつかりやすく、すぐに散乱や吸収を受けてしまいます。

一方、X線の波長は0.01〜10ナノメートル程度で、これは原子の大きさと同じくらいか、それより短いスケールです。

物質は一見つまって見えますが、原子と原子の間には多くの空間があります。

X線のように波長が非常に短い光は、この空間を通り抜けやすく、電子に引っかかりにくいため、物質の内部まで届くことができます。

このため、X線は体の外側だけでなく、内部の構造まで映し出すことができるのです。

オレ、今腹ペコだから良く透過するんやないか?

胃袋すき間だらけやで?

あんまり変わらんと思うぞ。

γ線との違い

X線とよく比較されるのがγ線です。

どちらも波長が短い電磁波ですが、発生の仕組みが異なります。

X線は電子の運動に由来して発生するのに対し、γ線は原子核のエネルギー変化によって放出されます。

この発生源の違いが、X線とγ線を区別するポイントになります。

どう違うんやったけ?

赤いか青いかやったけ?

X線って見えないってなってたでしょ。

まさか、牛助には本当にX線がみえとるんかのぅ?

ワシらとは目の構造が違うのかもしれんし・・・

電爺、のせられてますって。

簡単に言うと、どこで発生したかが違うんだよ。

X線は原子核の外、γ線は原子核の中から発生するんだ。

B2:放射線はどう分類される?特徴と例をまとめて解説でも詳しくやりましたね。

忘れちゃった方はぜひチェックしてくださいね。

定義のポイント

まとめると、X線の定義は「電子の変化によって発生し、非常に短い波長と高いエネルギーをもつ電磁波」と言えます。

この定義を押さえておくことで、以降に学ぶ制動放射線や特性X線の理解がスムーズになります。

X線は電磁波の一種であり、その性質は光や電波と同じ仲間です。

ただし、波長が非常に短くエネルギーが高いため、日常で目にする電磁波とはふるまいが大きく異なります。

ここでは医療に関わる学習で必ず押さえておきたい4つの特徴を整理します。

物質を伴わない

X線は「波」としての性質を持ちますが、空気の分子や小さな粒子のような実体を伴っているわけではありません。

目に見える光と同じように、エネルギーが空間を伝わっていくだけの存在です。

そのため「X線そのものを捕まえる」といったことはできず、あくまで物質と相互作用した結果を観察することになります。

物質やないのに存在するなんて不思議やで。

質量も電荷もない

電子や陽子のような粒子は質量と電荷を持ち、磁場や電場の影響を強く受けます。

しかしX線は電磁波なので、質量も電荷も一切持ちません。

この特徴のおかげで、電場や磁場に曲げられることなく直進し、人体内部をまっすぐ透過できるのです。

一方で、相互作用する相手(原子や電子)があれば、その場で吸収や散乱が起こることになります。

この「質量」も「電荷」もないという性質は国試でも出題されたことがあります。

真空中を光速で進む

X線は真空中では 秒速 3.0×10⁸ メートル 、すなわち光速で進みます。

これは電磁波すべてに共通する性質であり、自然界で到達できる最も速い速度です。

この速さのため、X線は一瞬のうちに対象へ到達し、医療現場でも短時間で撮影や照射を行うことが可能なのです。

X線て速いんですね。

光と一緒だから、最も速いものの一種だよ。

波と粒子の二重性

X線は「波」としての性質と「粒子」としての性質をあわせ持っています。

波としては干渉や回折といった現象を示し、物質をすり抜けたり回り込んだりするふるまいを見せます。

一方、粒子としては「光子(フォトン)」と呼ばれるエネルギーの塊として振る舞い、物質に衝突してエネルギーを与えます。

このように、波としての性質も粒子としての性質ももつことを二重性といいます。

この二重性は量子力学の基本的な考え方であり、X線の応用や物質との相互作用を理解するうえで欠かせない視点です。

エネルギーが低いと波っぽくなり、エネルギーが高いと粒子の性質が色濃くなるんだよ。

電磁波としての特徴

X線の性質を理解するうえで欠かせないのが「エネルギー」と「波長・振動数」との関係です。

電磁波はすべて、エネルギーと波の性質が数式でつながっています。

$E = hν$ の関係

プランク定数 h と振動数 $ν$ を使うと、光やX線のエネルギー E は次の式で表されます。

$$

\color{#B22222}{

\pmb{

E=hν

}}

$$

ここで h はプランク定数という自然界の基本定数(約6.63×10⁻³⁴ J·s)です。

この式は「振動数が大きいほどエネルギーも大きい」ことを示しています。

波長が短いX線は、可視光よりもはるかに高いエネルギーを持つのです。

この式は必ず覚えましょう。

波長・振動数・光速との関係

波長 λ と振動数 ν は、光速 c を使って次の式でつながります。

$$

\pmb{

c=λν

}

$$

この関係を使えば、エネルギーを波長で表すこともできます。

$$

\color{#B22222}{

\pmb{

E=\frac{hc}{λ}

}}

$$

つまり、波長が短くなるほどエネルギーは大きくなる。

これがX線が高い透過力や相互作用の強さを持つ理由のひとつです。

この式もとても大切です。

X線の種類

X線とひとくちに言っても、その中にはいくつかの種類があります。

大きく分けると「特性X線」と「制動放射線」の2つで、どちらもX線装置のターゲット金属から発生しますが、発生の仕組みが異なります。

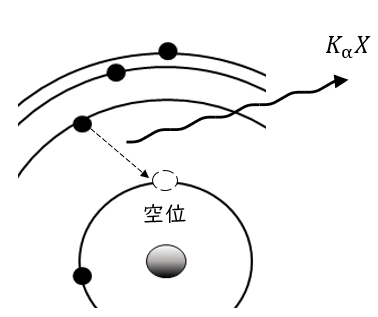

特性X線

特性X線は、ターゲット金属の原子に外から電子がぶつかったときに発生します。

高いエネルギーを持った電子が金属原子に衝突すると、内側の軌道にいる電子がはじき出され、空席ができます。

この空席は 空位 といいます。

すると、外側の軌道にいた電子がその空位を埋めようと移動し、そのとき余ったエネルギーがX線として放出されます。

このときに出るX線は「その元素に固有のエネルギー」を持っています。

たとえば銅(Cu)のKα線は約8.0 keV、モリブデン(Mo)のKα線は約17.4 keV、タングステン(W)のKα線は約59 keVです。

このように決まった値のX線がピークとして現れるため、エネルギースペクトルは「鋭い線」として観測されます。

このことから特性X線は「線スペクトル」と呼ばれます。

特性X線については次の記事(C2:特性X線の発生原理と種類)で詳しく解説していくので、ここでは「元素ごとに固有のエネルギーを持ち、スペクトル上に線として現れるX線」というイメージを押さえておきましょう。

線スペクトルのことを「単一スペクトル」と言うときもあります。

どちらも同じ意味です。

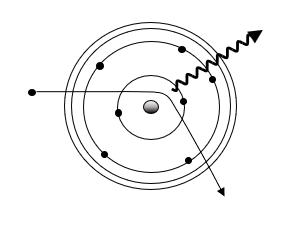

制動放射線

制動放射線は、電子がターゲット金属の原子核に近づいたときに発生します。

電子はマイナスの電荷を持ち、原子核はプラスの電荷を持っています。

そのため電子は原子核に引き寄せられ、進む方向を曲げられたり、速度を落とされたりします。

この「減速」や「方向転換」によって余分なエネルギーが放出され、それがX線になります。

制動放射線のエネルギーは、電子がどの程度減速するかによって連続的に変化します。

そのため、エネルギースペクトルは広がりをもった「連続スペクトル」として観測されます。

医療の一般撮影で使われるX線の多くは、この制動放射線です。

医療現場での使い分け

医療のX線撮影では、主に制動放射線が利用されています。

X線管で電子を加速してターゲットにぶつけると、電子が減速する過程で自動的に制動放射線が発生します。

一方、特性X線は内殻電子を弾き飛ばす条件が必要かつターゲット元素ごとに決まったエネルギーでしか現れません。

そのため、X線管から得られるX線の基本は制動放射線であり、特性X線はそれに加わる“副次的な成分”という位置づけになります。

制動放射線は管電圧を上げれば高エネルギー成分が増えて厚い組織を透過でき、下げれば低エネルギー成分が中心となり浅い部分の描出に適します。

このように、医療現場で使うX線は制動放射線が主役であり、その利用範囲は管電圧のコントロールによって広がっているのです。

ただし、特性X線もまったく使われないわけではなく、マンモグラフィや核医学では効果的に利用されています。

実際の過去問を見てみよう。

2024年実施の第76回からの1問。

X線の基本事項を確認する内容が出題されました。

第76回 2024年 AM73

電磁波で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 縦波である。

- 電荷を有する。

- 波長が短いほどエネルギーは大きい。

- 伝播速度は波長と周波数の積に等しい。

- 周波数は紫外線よりマイクロ波の方が高い。

答えを確認する。

正解は 3と4 です。

- 縦波である。

誤り。電磁波は電場と磁場が互いに直角に振動しながら進む横波。音波などの縦波とは異なる。 - 電荷を有する。

誤り。電磁波はエネルギーの波であり、質量や電荷を持たない。 - 波長が短いほどエネルギーは大きい。

正しい。電磁波のエネルギーは $\pmb{E=\frac{hc}{λ}}$ で表され、波長が短いほどエネルギーが大きくなる。X線やγ線はこの性質によって高い透過力を持つ。 - 伝搬速度は波長と周波数の積に等しい。

正しい。式 v = λν で表される。真空中の電磁波は v = c = 3.0 × 10⁸ m/s。 - 周波数は紫外線よりマイクロ波の方が高い。

誤り。マイクロ波は電磁波の中で波長が長く、周波数は低い。紫外線の方が高周波。

「電磁波の基本性質(横波・質量なし)」と「エネルギーや速度の公式」を押さえているかを確認している良問じゃな。

これは良く出るぞい!

医療現場でのかかわり

私たちが普段使っているX線撮影は、この章で学んだ制動放射線と特性X線の性質が土台になっています。

一般撮影で使われる胸部X線や腹部X線は、主に制動放射線が利用されています。

これは、X線管で電子を加速してターゲット金属に衝突させると、自然に制動放射線が発生するためです。

また、管電圧を変えることで発生するエネルギーの分布を調整できるため、胸部のように厚みのある部位から四肢のように薄い部位まで、幅広く対応できます。

一方、特性X線はマンモグラフィなど特定の検査で活用されています。

モリブデンやロジウムといった金属ターゲットから出る特性X線は、乳腺組織に適したエネルギーを持っているため、しこりや石灰化の描出に役立ちます。

このように、X線の基本的な種類と性質を理解しておくことで、「なぜこの検査でこのX線管を使うのか」という臨床での選択理由が見えてきます。

マンモグラフィは制動放射線と特性X線の両方を使っていいるんだよ。

まとめ

この記事では、X線の定義と種類について整理しました。

ここで一度、内容を振り返ってまとめていきましょう。

- X線は目に見えない電磁波であり、波長が非常に短いために物質を透過できる。

- γ線とよく似ているが、発生の仕組みが異なる。

- X線には 特性X線(線スペクトル) と 制動放射線(連続スペクトル) の2種類がある。

- 医療現場では制動放射線が基本として利用され、管電圧を調整することで透過力をコントロールしている。

X線は「見えないけれど確かな波」です。

この基本を押さえておけば、次に学ぶ特性X線の詳しい仕組みや、光子と物質の相互作用にもスムーズにつなげて理解できますよ。

お願い

本サイトに掲載されている図やイラストの著作権は管理人にあります。

無断掲載や転載はお断りさせていただきます。

また、リンクフリーではありますが、画像などへの直リンクはお控えください。

次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。

次に読むならコレ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。

コメント